Master-Thesis

Katharina Dropmann

Im 21. Jahrhundert spielen suburbane Gebiete, auch "Zwischenstädte" genannt, in der Landschaftsarchitektur eine zentrale Rolle. Sie sind Produkte einer ökonomisierten Haltung, die den funktionalistischen Paradigmen der Moderne unterliegt. Diese Haltung, geprägt von einem reduzierten Zeit- und Raumverständnis seit der Industrialisierung, hat Landschaften hervorgebracht, die den aktuellen sozialen und ökologischen Anforderungen nicht entsprechen. Aufgrund alternder Strukturen, Planungsspielraum und wachsender Bedeutung als Alltagslandschaft stehen Zwischenstädte vor einem Umbruch. Das Hauptproblem liegt in ihren Strukturen, die nicht darauf ausgerichtet sind, sich langfristig geschichts- und zukunftsfähig zu entwickeln.

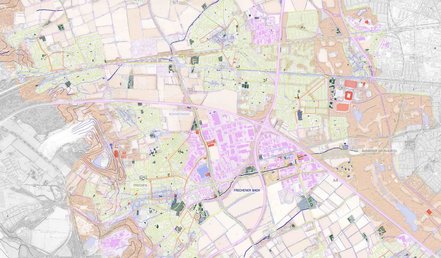

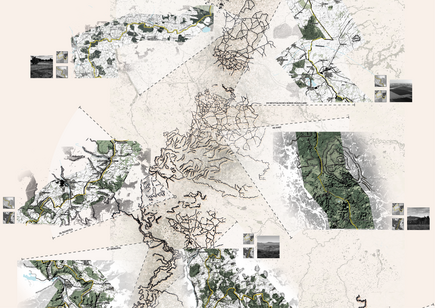

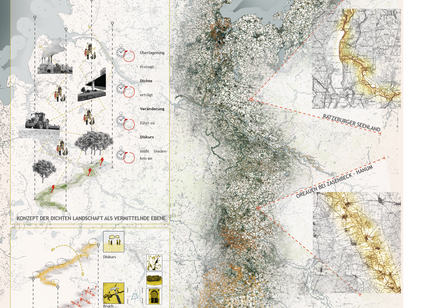

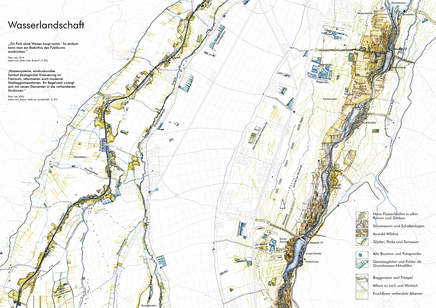

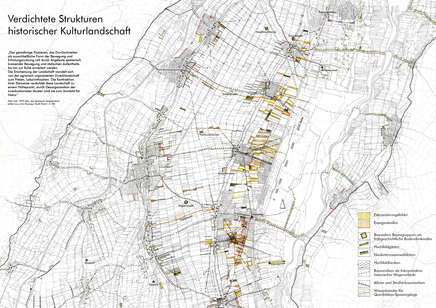

Diese Arbeit befasst sich mit Raum und Zeit und untersucht die langfristige Transformation suburbaner Gebilde zu stabilen, selbstständigen Räumen. Die theoretische Grundlage basiert auf Thomas Sieverts' Überlegungen zu Zeit im Raum. Er plädiert für ein diversifiziertes Zeitverständnis, das unterschiedliche natürliche, gesellschaftliche und gelebte Zeitdimensionen berücksichtigt. Die vorliegende Arbeit leitet eine Theorie der Kontinuität ab, die die Herstellung gleichzeitiger ungleichzeitiger Räume als kontinuierliches Grundgerüst für die weitere Entwicklung betont. Dabei werden drei Bausteine identifiziert: ein grundlegendes Kontinuitätsverständnis, die Zeitdimensionen und die Zeitspuren. Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der abgeleiteten Theorie als Entwurfswerkzeug im konkreten Raum, exemplarisch im suburbanen Raum im Kölner Westen. Eine räumliche Analyse der Strukturen der Zwischenstadt und die Untersuchung der zeitlichen Dimensionen Sieverts führen zur Identifikation typischer Zeitspuren, die als Grundlage für eine räumlich-zeitliche Mehrdimensionalität dienen können.

Paula Erber

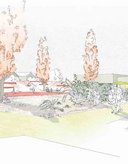

Thema der vorliegenden Arbeit ist die städtebauliche Integraion von temporären Geflüchtetenunterkünften in große Parkstrukturen. Dazu werden zwei Forschungsfragen gestellt: Welche sozialräumlichen Qualitäten sind für die städtebauliche Integration von Geflüchtetenunterkünften notwendig? Und: Ist der Standorttyp „Rand eines Landschaftsparks“ für die Errichtung temporärer Unterkünfte geeignet? Auf Basis der Thesen von Jane Jacobs und Detlev Ipsen sowie zeitgenössischer Theoretiker:innen werden sechs spezifische sozialräumliche Qualitäten auf drei Maßstabsebenen entwickelt, die als geeignete Parameter für die Bewertung städtebaulicher Situationen von temporären Unterkünften betrachtet werden. Mithilfe dieser Parameter wird die Unterkunft auf der ehemaligen Landebahn im Landschaftspark Hachinger Tal im Südosten von München analysiert und die Unterbringungssituation in einen Entwurf überführt. Daran zeigt sich: Die entwickelten sozialräumlichen Qualitäten eignen sich für Analyse und Entwurf städtebaulicher Integration von Geflüchtetenunterkünften und führen in einer ganzheitlichen Perspektive zu Synergieeffekten für Geflüchtete und ansässige Bevölkerung. Weiteres Ergebnis der Untersuchung ist, dass sich der Standorttyp „Rand eines Landschaftsparks“ für die Errichtung temporärer Unterkünfte unter bestimmten Umständen eignet.

Anna Volkholz

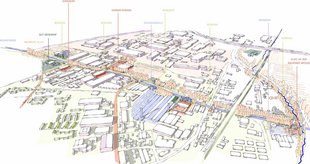

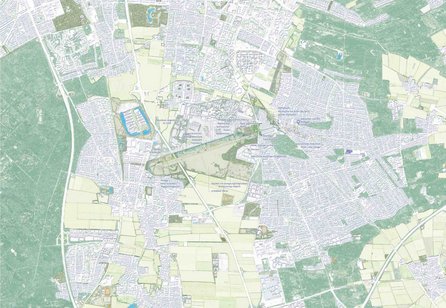

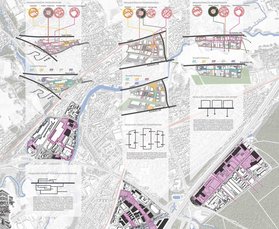

Diese Masterarbeit befasst sich mit Analysemethodik, planerischen Herangehensweisen und Restauration von bestehenden, suburbanen Gewerbegebieten im östlich von Nürnberg gelegenen Siedlungsband an der Pegnitz, und insbesondere in Lauf an der Pegnitz. Dazu werden zunächst die aktuellen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Ansprüche an Gewerbegebiete in der Metropolregion Nürnberg dargelegt, die der Wandel der Arbeitswelten mit sich bringt, darunter Dezentralisierung, Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse, sowie eine Verlagerung hin zu wissensintensiven Beschäftigungen und dem tertiären Sektor. Auch der Begriff der Metropolregion spielt für die Auseinandersetzung mit gewerblichen Standorten eine Rolle, und kann durch seine verbalen Strategien und propagierten Raumbilder zur Polarisierung innerhalb einer Region beitragen. Diese Polarisierung findet insbesondere zwischen dem Metropolzentrum und der Metropolregion statt, also vereinfacht ausgedrückt zwischen Stadt und Land. Dies betrifft auch das gewählte Untersuchungsgebiet, und das Verhältnis von Nürnberg zu seinen suburbanen Räumen, zu denen das östliche Siedlungsband an der Pegnitz sowie Lauf an der Pegnitz gehören. Bei der Betrachtung der in diesem Kontext entwickelten Raumbilder fällt auf, dass zwischen tradierten und wirtschaftszentrierten Raumbildern für die Ländlichkeit ein Mittelweg fehlt, der bei der nachhaltigen Entwicklung der suburbanen und ländlichen Räume ein hilfreiches Planungsinstrument sein kann. Daher wird im Rahmen der Konzept- und Entwurfsarbeit das Formen von suburbanen Raumbildern aus dem lokalen Bezug zu Produktivität im Stadtgefüge sowie dem sozialräumlichen Kontext der Gewerbestandorte verfolgt, und daraus ein Vorschlag für die daraus resultierende Neugestaltung der Gewerbeverbunde von Lauf an der Pegnitz erarbeitet.

Julia Treichel

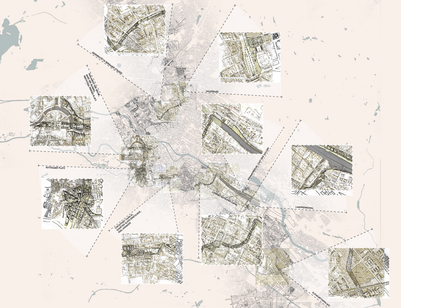

Die vorliegende Arbeit versucht sich der Thematik der Grenze und des Grenzraumes anzunähern. Sie untersucht zunächst auf theoretischer Basis, wie sich Grenzen in der Soziologie konstruieren, weshalb sie relevant sind und welche Risiken sie bergen. Im Fortlauf zeigt sich, welche Bedeutung sie für den Raum und dessen Gestaltung haben. Die Theorie wird am Fallbeispiel der ehemaligen innerdeutschen Grenze praktisch aufgearbeitet. Dabei dient die Grundpräferenz eines vielschichtigen Raumes – wie er bei Simmel, Lefèbvre, Auge und Bhabha beschrieben wird - gegenüber einem binär aufgeteilten Raum, als Ausgangspunkt. Durch empirische Studien, sowie Raum- und Projektanalysen werden die Regionen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze in ihrer historischen Entwicklung und ihrem Status quo betrachtet. Im Anschluss ergibt sich aus der Überlagerung der soziologischen Theorie und der Auseinandersetzung mit dem konkreten Ort eine Gestaltungshaltung. Diese fordert Verknüpfung und Bruch gleichermaßen, um ein neues Paradigma für den Grenz- und Erinnerungsraum zu etablieren. In Visionen wird am Ende der Arbeit dargestellt, wie sich die Gestaltungsprinzipien umsetzen lassen und die herausgearbeiteten Aspekte in der Zukunft so zur Entwicklung eines Diskursraumes beitragen könnten.

Christine Wegscheider

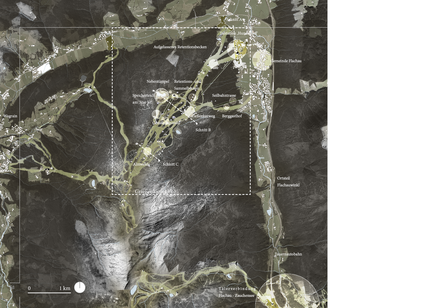

Ziel der Arbeit ist es, einen beispielhaften, alternativen Ansatz zur gegenwärtigen alpinen Transformation auf Basis der methodischen Lösungsansätze der Akteur-Netzwerk-Theorie zu entwickeln.

Die Theorie schlägt eine gleichwertige Betrachtungsweise von Natur, Kultur und Technik vor, wodurch sich erst die vielen systemübergreifenden Prozesse und vielschichtigen Verwebungen, die in einer Landschaft gegeben sind, erfassen lassen. Damit können auch scheinbar voneinander unabhängigen Akteursinteressen und Aspekte zueinander in Bezug gesetzt werden. Durch die Inwertsetzung von unbelebten Dingen lassen sich als Akteure auch nicht-menschliche Entitäten mit einbeziehen (vgl. Giseke 2016 ff.). Der Wert der Natur bemisst sich nach dieser Betrachtung nicht in ihrer einseitigen Nützlichkeit für den Menschen sondern in ihrer wechselseitigen Verwobenheit als Kooperationspartner.

Grundlage dieser Alternative ist die Bearbeitung des alpinen öffentlichen Pistenraums als Potentialraum für alternative mögliche Formen alpiner Landnutzung und Landgestaltung. Damit wird auf zahlreiche Herausforderungen, wie einer einseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit, Erosionserscheinungen auf den Pistenflächen oder sozialen Konflikten mit der lokalen Bevölkerung reagiert und Lösungsansätze für die Nutzung des Gesamtraumes als Ziel gesetzt. Dafür werden in der Arbeit freiraumplanerische Ideen gesucht, wie ein neues Netzwerk aufgebaut werden kann, das frühzeitig auf den bereits einsetzenden Strukturwandel reagiert.

Caren Huckle

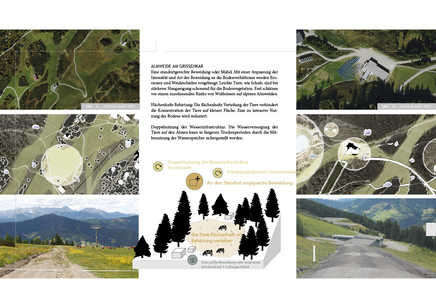

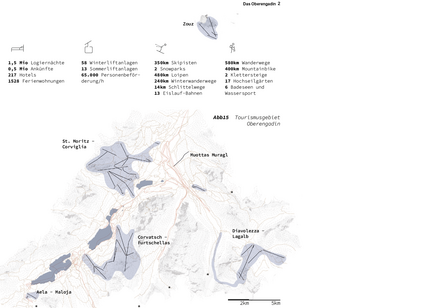

Die alpine Tourismusregion Oberengadin hat durch die Globalisierung und dessen Streben nach stetigem Wachstum und Optimierung einen starken Wandel erfahren. Durch den Ausbau von Hotels, Liftanlagen, Ferien- und Zweitwohnungen und vielen weiteren Freizeitanlagen ist eine hohe Dichte an urbanen Strukturen zu erkennen. Gleichzeitig zeugt das Tal von einer einzigartigen Eigenart, welche durch eine zuvor bestehende Abgeschiedenheit, eine alpine Naturdynamiken, Kulturen und traditionell bäuerliche Bewirtschaftungsformen entstanden ist.

Die aktuelle Entwicklung des Tals lässt den Interessenkonflikt der Raumentwicklung deutlich spüren: Die Priorisierung der kapitalistischen Interessen zeigen Defizite in der Berücksichtigung sozialer und ökologischer Anliegen auf. Der stetige Ausbau der Tourismusbranche führt zu einer Verdrängung der traditionellen Eigenart, des sozialen Raumes als einen alltäglichen Lebensraum und bedeutet einen massiven Eingriff in die sensible alpine Landschaft.

Henri Lefebvre setzt sich in seiner soziologischen Theorie mit der industriellen Trennung von Funktionsräumen auseinander. Er entwirft die Utopie eines differenziellen Raumes, welche durch das Aufeinandertreffen von Verschiedenheiten und Differenzen entsteht.

Die Anwendung der Theorie über den differenziellen Raum im Oberengadin birgt das Potenzial, eine Entwicklung zu fördern, die zu einem vielfältigen und dadurch zu einem nachhaltigen und zugleich zukunftsgerechten tourismusgeprägten Alpental führt.

Matthias Oberfrank

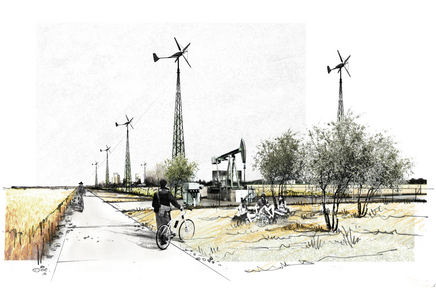

Sowohl in städtischen als auch in postindustriellen Landschaften hat in den letzten Jahrzehnten ein entscheidender Paradigmenwechsel in der Planungskultur stattgefunden. Die funktionalistischen Ansätze der Moderne – gekennzeichnet durch Funktionstrennung und Totalumbauten – wurden abgelöst durch eine behutsame Herangehensweise, die den Erhalt permanenter Formationen, sozialer Mischung und lokaler Eigenart in den Vordergrund rückte. Dagegen herrschen in ländlichen und suburbanen Alltagslandschaften noch immer funktionalistische Planungsverfahren vor, die aufgrund der Dimensionen der Eingriffe etwa in der Logistikbranche eine totale Veränderung der Landschaft zur Folge haben. Das Ergebnis sind standardisierte und zusammenhangslose Landschaften, die bezüglich sozialer, ästhetischer und ökologischer Gesichtspunkte erhebliche Defizite aufweisen.

Die Masterthesis „Auf weitem Feld“ stellt die Frage, inwieweit sich auch aus jüngeren industriellen und gewerblichen Strukturen im Kontext ländlicher Kulturlandschaft neue gesellschaftliche Werte und landschaftliche Qualitäten herausarbeiten lassen.

Als spezifischer theoretischer Hintergrund dient der Entwurfsansatz des für seine Transformationsprojekte bekannten Landschaftsarchitekten Peter Latz. In der Thesis werden daher, aufbauend auf vorliegender Primär- und Sekundärliteratur und anhand einer Analyse von Beispielprojekten, zunächst die wichtigsten theoretischen Entwurfsansätze von Peter Latz herausgearbeitet. Dabei zeigt sich, dass die Qualität von Latz‘ Transformationsprojekten vor allem in der Vielschichtigkeit seines Entwurfsansatzes und der gleichwertigen Verbindung von syntaktischen, semantischen und ökologischen Ansätzen liegt. Auf diese Weise schafft Peter Latz übergeordnete Regelsysteme und offene Grundgerüste, in denen einzelne Gartenentwürfe und punktuelle semantische Anreicherungen besondere Anziehungspunkte bilden.

Veronika Hartl

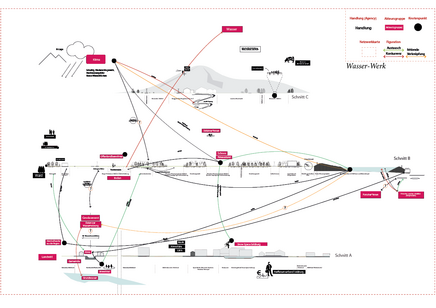

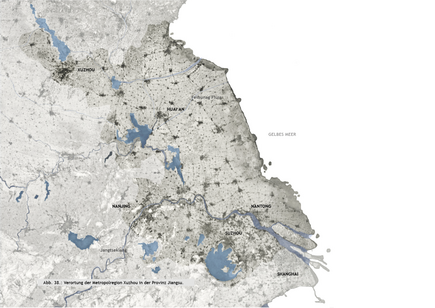

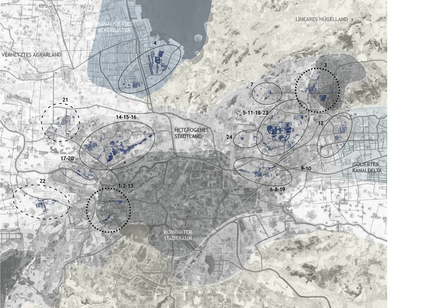

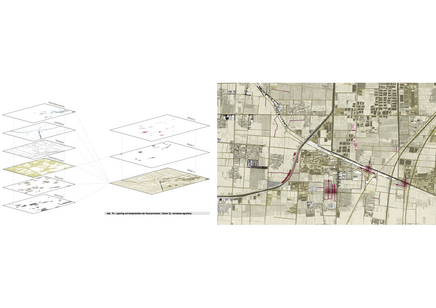

The master’s thesis mediatingLANDSCAPE. A strategy for the transformation of Xuzhou’s post-mining landscape deals with the transformation of post-mining landscapes in China, using Xuzhou, a region in north-western Jiangsu province as an example. Based on a sociological approach and by means of qualitative research methods of landscapes architecture, it is the author’s aim to develop a strategy to transform post-mining landscapes into a living environment, in social space.

Referring to the French sociologist and philosopher Henri Lefèbvre this can be done by transforming it into an everyday landscape, into differential spaces of social use that figure as a mediating layer between city and countryside, politics, economy and society. A theoretical analysis, dealing with Lefèbvre’s theory of the production of space as well as the meaning of space in the Chinese society and social changes in China, are the basis for the further spatial analysis. Using the method of mapping, the spatial analysis concentrates on the social and everyday use of Xuzhou’s post-mining landscape. In addition, comparisons to the transformation of Germany’s Ruhrgebiet will be drawn. The strategy finally emerges from the results of the mappings. The mapping of the social space proves that Xuzhou’s post-mining landscape is a space, created by a capitalist society and subjected to an industrial logic.

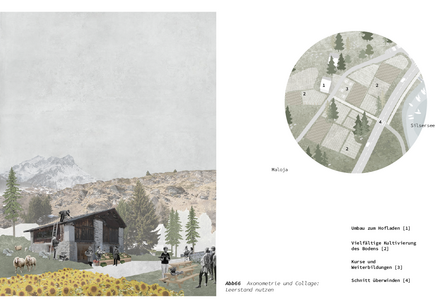

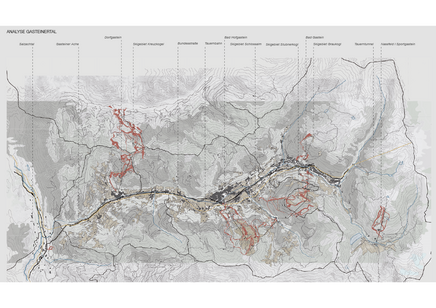

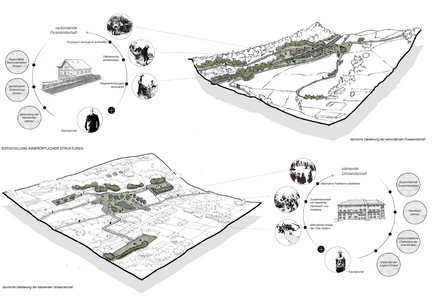

Touristische Alpenregionen spiegeln heute die gleichen Entwicklungen und die daraus resultierenden Probleme wieder, wie der städtische Raum. Kapitalorientierte Sachzwänge werden vor soziale Aspekte und kulturelle sowie räumliche Gegebenheiten gestellt. Die Bewohner des städtischen Raums reagieren auf diese Entwicklungen mit der Forderung nach Mitsprache, Mitbestimmung und städtischen Strukturen, die auf sozialen Bedürfnissen beruhen. In diesem Kampf um ihr Recht auf die Stadt eignen sie sich aus der Ökonomie gefallene Strukturen an, um Ideen und Vorstellungen einer alternativen Stadtentwicklung im Raum zu etablieren.

Diese Vorgehensweise der „Recht auf Stadt“-Bewegungen wird auf die Talstruktur des Gasteinertals übertragen. Das Tal hat ein großes Potenzial an Menschen, die die Entwicklungen ihrer Heimat aus einer kritischen Perspektive sehen. Sie haben die nötige kulturelle Identität und auch die Aufgeschlossenheit über die Grenzen des Tals hinaus, um alternative Ideen und Vorstellungen einer nachhaltigen Zukunft zu entwickeln. Eine Zukunft für ein Tal, das durch zahlreiche Akteure intensiv genutzt und zunehmend aufgrund kurzfristig ausgelegter Entwicklungen verändert wird.

Durch die Aneignung von Elementen, die aus der Nutzung gefallen sind, werden nachhaltige Projekte der Bewohner in den Raum integriert. Diese Elemente finden sich in etablierten Talstrukturen, die durch die Aneignung räumlich aufgewertet und nachhaltig weiter entwickelt werden. Diese räumliche Etablierung stößt Entwicklungen an, die nachhaltige Impulse setzen und eine durch soziale Bedürfnisse formulierte Talentwicklung fördert.