Theorie und Geschichte

Lehrveranstaltungen Bachelor

Architekturtheorie

REDEN UND SCHREIBEN ÜBER ARCHITEKTUR

Dozent: Prof. Dietrich Erben

Termin: Dienstag, 12:00-12:45 Uhr

Beginn: 14.10.2025

Ort: N1070ZG, Lothar Rohde HS

Architektinnen und Architekten reden und schreiben ihr ganzes Studien- und Berufsleben lang, auch wenn sie sich dessen vielleicht gar nicht so recht bewusst sind. Das Modul möchte den schlichten Sachverhalt deutlich ins Bewusstsein rücken, dass das Bauen in vielfältiger Weise Kommunikation voraussetzt und selbst Kommunikation ist. Ziel der Vorlesungsreihe ist es, die Fülle der Gelegenheiten, in denen mündliche oder schriftliche Mitteilungen notwendig sind, zu analysieren. Dabei kommen nicht nur verschiedene Situationen des Austauschs in den Blick, sondern auch unterschiedliche Sorten von Texten. Bei den Situationen geht es etwa um Entwurfskritiken oder um Wettbewerbe; bei den Texten geht es etwa um Skizzenbücher, Architekturkritiken oder Homepages von Architekturbüros.

Die Veranstaltung ist als Reihe von kürzeren Vorträgen mit Diskussion aufgebaut, an ihr beteiligen sich mehrere Professuren des Departements Architektur.

Vorlesung

zur Architekturgeschichte

ARCHITEKTUR DER WELTAUSSTELLUNGEN

Dozent: Prof. Dietrich Erben

Termin: Montag, 11:30-13:00 Uhr

Beginn: 20.10.2025

Ort: HS 1100

Weltausstellungen sind Spektakel nationaler Selbstdarstellung, Orte kultureller Standort-bestimmungen und Symbole von Fortschritt und Modernisierung. Als solche sind sie stets auch Experimentierfelder für neue architektonische Entwicklungen. Diese vielfältigen Funktionen sind bereits bei der ersten Weltausstellung, die 1851 im Crystal Palace in London abgehalten wurde, ablesbar, und sie gelten bis heute. Die kaum überbietbaren und nicht zuletzt kostspieligen Ansprüche finden in den Weltausstellungsgebäuden vielleicht sogar noch vor den Ausstellungsgegenständen selbst ihren deutlichsten Ausdruck. Weltausstellungen sind für die Architektur von jeher Laboratorien, in denen die neuesten gestalterischen und technischen Errungenschaften präsentiert werden. Die Vorlesung zeichnet die Geschichte der Weltausstellung vom Beginn in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart nach und macht den Versuch, anhand des speziellen Themas in die Architekturgeschichte dieser anderthalb Jahrhunderte einzuführen. Vor dem Hintergrund der sich wandelnden gesellschaftspolitischen Entwicklungen soll nach den urbanistischen Konzepten der Ausstellungsarchitektur und nach den symbolischen Ausdruckformen der Architektur gefragt werden.

Kunstgeschichte

Von wegen: Die Form folgt der Funktion!

Bauen jenseits der Zweckrationalität

Dozent: Prof. Dietrich Erben

Termin: Montag, 15:30-17:00 Uhr

Beginn: 20.10.2025

Ort: Bibliothek, Gabelsbergerstr. 49, IV. Stock

Wenn nicht alles täuscht, entwickelt sich in der Gegenwartsarchitektur seit ein paar Jahren ein Trend zum Archaischen: Der konstruktiven Leichtigkeit und dem medialen Flimmern der Architektur tritt die Materialschwere und die Geologisierung der Architektur an die Seite. Es gibt weltweit neue Bauten in Steinbrüchen, deren Entstehung aktuell von einem architekturtheoretischen Nachdenken über ein Bauen jenseits der Zweckrationalität begleitet wird. Architektur wir hier nicht mehr ausschließlich als Raumprogramm verstanden, sondern als Ort einer ökologischen „Versöhnung“ mit den Baumaterialressourcen.

Das Seminar widmet sich diesem Trend in einer weiter ausholenden historischen Perspektive. Denn ein Blick in die Architekturgeschichte zeigt, dass die Forderung „Form Follows Funktion“ von jeher immer nur eine einzelne Option war. Dies zeigt sich beispielhaft an Kirchen- und Kulturbauten, die im Zentrum des Seminars stehen.

Im Rahmen des Seminars ist im Rahmen von einzelne Stadtrundgängen die Besichtigung Münchner Bauten geplant.

Kunstgeschichte

АSTHETIK UND ATMOSPHÄRE

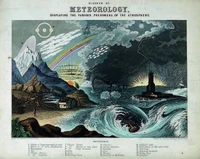

Künstlerische Auseinandersetzungen mit Wetterphänomenen und Klimaaktivismus

Dozentin: Magdalena Becker

Termin: Freitag, 09.45-11.15 Uhr

Beginn: 17.10.2025

Ort: Seminarraum 306, Gabelsbergerstr 49, III. Stock

Schon immer wollten die Menschen das Wetter kultivieren: es verstehen, vorhersagen und vor allem machen. Doch scheint sich der alte Traum vom Wettermachen für viele in ein Alptraumszenario verwandelt zu haben. Der Einflussfaktor Mensch auf die Atmosphäre hat seine positive Bedeutungsebene verloren. Extreme Wetterlagen und klimatische Veränderungen sind längst zu planerischen und gestalterischen Herausforderungen geworden. Mit dem Konzept der Atmosphäre führte Gernot Böhme eine Analysekategorie in die Kunstgeschichte ein, die die ästhetische Dimension dieser Auseinandersetzungen in den Blick nimmt.

Das Seminar lädt dazu ein, Wetter nicht nur als stimmungsvolles Hintergrundmotiv in der Kunstgeschichte, sondern als meteorologischen Forschungsgegenstand, eigenständigen Bildinhalt oder atmosphärische Rauminszenierung zu betrachten. Historische Beispiele – von barocken Wetterdarstellungen bis zu temporären Installationen in der Land Art – treffen auf zeitgenössische Arbeiten, die Wetterdaten in Architektur integrieren oder Wetterereignisse unmittelbar erlebbar machen.

Vor dem Hintergrund der immer drängenderen und zunehmend sinnlich erfahrbaren Auswirkungen der Klimakrise verfolgen aktuelle gestalterische Aushandlungen mit Wetterphänomenen nicht selten aktivistische Intentionen. Im zweiten Teil des Seminars stehen daher künstlerische und architektonische Positionen im Vordergrund, die auf die Klimakrise reagieren: partizipative Installationen im Stadtraum, wettergesteuerte Licht- und Klangarchitekturen oder Bauwerke, die als „Klimastationen“ agieren.

Kunstgeschichte

Dekoloniale Perspektiven entwickeln:

Ein praxisbasiertes Fotoseminar zum kritischen Umgang mit historischen Fotobüchern und fotografischen Archiven

Dozentin: Dr. Sarah Hegenbart

Termin: Freitag, 09:45-11:15 Uhr

Beginn: 17.10.2025

Ort: Seminarraum 401, Gabelsbergerstr. 49 IV. Stock

Wie kann ein anti-rassistischer Umgang mit historischen Fotobüchern und fotografischen Archiven gelingen? Dies ist eine besondere Herausforderung, wenn diese historischen Aufnahmen von Schwarzen Menschen zwar einerseits durch eine weiße Perspektive geframt wurden und somit durch internalisierte Stereotypen und Vorurteile geprägt sind, aber andererseits wichtige zeithistorische Dokumente vom Zusammenleben Schwarzer Menschen darstellen.

Angelehnt an die Ausstellung „Out of Focus: Leonore Mau und Haiti“, die am 4. November am Lenbachhaus eröffnet wird, möchten wir diesen Fragen der Bildethik in einem praxisbasierten Fotoseminar nachgehen. Dabei werden wir auch die Problematik diskutieren, inwiefern zwei als weiß gelesene Seminarleiterinnen überhaupt im Sinne der Allyship zu einer anti-rassistischen Bildethik beitragen können.

Da wir im Rahmen dieses Seminars eng mit dem Lenbachhaus zusammenarbeiten, ist die Teilnahme an folgenden Terminen obligatorisch: 3. November (abends) „Vernissage“; 4. November (nachmittags und abends) „Relational Viewing mit U5, Dora Imhof, Erol Josué, Madafi Pierre“; Freitag, 16. Januar (nachmittags und abends); ggf. 13. Februar (nachmittags und abends). Aufgrund dieser Zusatztermine findet das Seminar im geblockten Rhythmus, freitags von 10-13h statt, so dass in diesem Zeitraum Ausstellungs- und Archivbesuche gewährleistet werden können. Die genauen freitäglichen Termine werden in der ersten Sitzung am 17. Oktober 2025 (Beginn: 9.45) bekannt gegeben. Fotografische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Kunstgeschichte

AUF SENDUNG

Architektur und Fernsehen

Dozent: Dr. Achim Reese

Termin: Freitag 09:45 - 11:15 Uhr

Beginn: 17.10.2025

Ort: Seminarraum 403, Gabelsbergerstr 49, IV. Stock

In den 1960er-Jahren erklärte Marshall McLuhan, dass durch die Verbreitung von Radio und Fernsehen ein global village erwachsen sei. Vorschnell ließe sich annehmen, dass die bis dahin relevanten Formen räumlicher Organisation somit an Bedeutung verlieren mussten. Demgegenüber folgt das Seminar der These, dass insbesondere die Beziehung zwischen Architektur und Fernsehen als überaus produktiv gelten kann.

Thema des Kurses wird dabei nicht allein die Architektur sein, die, etwa in Form von Studiobauten, für das Fernsehen entstanden ist. Vielmehr soll auch die Behandlung von Gebäuden in unterschiedlichen Sendungen sowie die Darstellung in Fernsehfilmen untersucht werden. Schon in diesem Zusammenhang ist zu erkennen, dass das Fernsehen die Architektur nicht alleine zeigt, um stattdessen auf diese auch zurückzuwirken.

Zudem wurde auf das Fernsehen zurückgegriffen, um die Öffentlichkeit in städtische Planungsprozesse einzubinden. Eine ganz unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Medium ist schließlich in der nordamerikanischen Architektur zu erkennen – in der Arbeit von John Rauch und Robert Venturi ebenso wie in Projekten von Elizabeth Diller und Ricardo Scofidio.

Die Lehrveranstaltung orientiert sich an der Auffassung, dass Architektur keineswegs für sich besteht, sondern stets in Diskurse eingebunden ist und immer wieder medial vermittelt wird. Wird dabei das Verhältnis zwischen Architektur und Fernsehen im Mittelpunkt des Seminars stehen, können auch angrenzende Bereiche wie Film oder Social Media in den Blick genommen werden.

(Quelle: https://contemporaryartsociety.org/explore/resources/pilvi-takala)

Kunstgeschichte

Partizipationskunst:

Kinder als Akteur*innen in der Kunst der Gegenwart

Dozentin: Dr. Sarah Hegenbart

Termin: Montag, 15:30-17:00 Uhr

Beginn: 20.10.2025

Ort: Seminarraum 401, Gabelsbergerstr. 49, IV. Stock

Innerhalb der letzten zwanzig Jahren hat sich die Partizipationskunst als eine Form der sozialen Praxis auch innerhalb von Museen und Kunstinstitutionen etabliert. Aber welche Form der sozialen Praxis findet hier statt? Und an welche Adressat*innen richtet sich die Partizipationskunst? Exemplarisch für diese Kunstrichtung ist das Projekt The Committee (2013-2017) der finnischen Performance Künstlerin Pilvi Takala. Nachdem sie im Jahr 2013 den Emdash Award gewonnen hatte, entschied sie sich einen Teil des Preisgeldes einer Gruppe von acht- bis zwölfjährigen Kindern des Eastside and Tredegar’s U13 Youth Club im Londoner Bow zu schenken, die selbst entscheiden konnten, wie sie dieses Geld verwenden. Die Diskussionen und Entscheidungsprozesse der Kinder dokumentierte die Künstlerin mit Videoaufnahmen in ihrem Projekt The Committee (2013-2017). Letztlich fiel der Entschluss eine Hüpfburg, ein sogenanntes Five Star Bouncy House, eigenständig zu designen und herstellen zu lassen, so dass die Kinder diese Hüpfburg verleihen konnten, um Einnahmen für ihren Jugendclub zu generieren. Obwohl die Kinder ihre Hüpfburg zum Verleih anboten, kam es letztlich zur Schließung des Jugendclubs, da dessen Gebäude an Immobilienentwickler verkauft wurde. The Committee exemplifiziert ein zentrales Anliegen der Partizipationskunst, welches darin besteht, die Perspektiven von Akteur*innen in den Fokus zu rücken, die bisher in der Kunst (und in der Demokratie) eine eher marginalisierte Rolle spielen. Im Seminar konzentrieren wir uns insbesondere auf die agency von Kindern, da diese Zielgruppe von partizipierenden Akteur*innen bisher kein relevanter Adressat*innenkreis von Kunstprojekten war. Dabei untersuchen wir, welche Modi der Partizipation gegeben sein müssen, damit Partizipation überhaupt funktionieren kann. Anknüpfungspunkte ergeben sich dabei auch zu der derzeit am Haus der Kunst stattfindenden Ausstellung „Für Kinder“, die wir im Rahmen des Seminars gemeinsam besuchen werden. Takalas The Committee verweist gleichzeitig auch auf Problemfelder der Partizipationskunst, denen wir uns im Seminar vertiefend widmen möchten. Obwohl bei partizipativen Formaten Partizipation und demokratische Entscheidungsprozesse im Fokus stehen, gelingt es diesen Projekten selten, langfristige Änderungen in der Lebensrealität der partizipierenden Akteur*innen zu realisieren. Auch stellt sich die Frage, inwiefern die Akteur*innen im Prozess der Partizipation lediglich instrumentalisiert werden, um vermeintlich sozial engagierte Kunst zu schaffen. Denn oft ist der Austausch zwischen Künstler*innen und partizipierenden Akteur*innen nur auf einen relativ kurzen Zeitrahmen begrenzt und dementsprechend wenig nachhaltig. Kann die Partizipationskunst also eine gesellschaftspolitische Funktion erfüllen und das mit ihr verbundene Versprechen einer Demokratisierung der Künste einlösen?