Drittmittelprojekt der DFG-Heisenberg-Förderung (seit März 2021)

Deutsch-koloniale Architektur als globales Bauprojekt um 1900 und als transkulturelles Erbes heute

Kurzbeschreibung (see below for a short description in English)

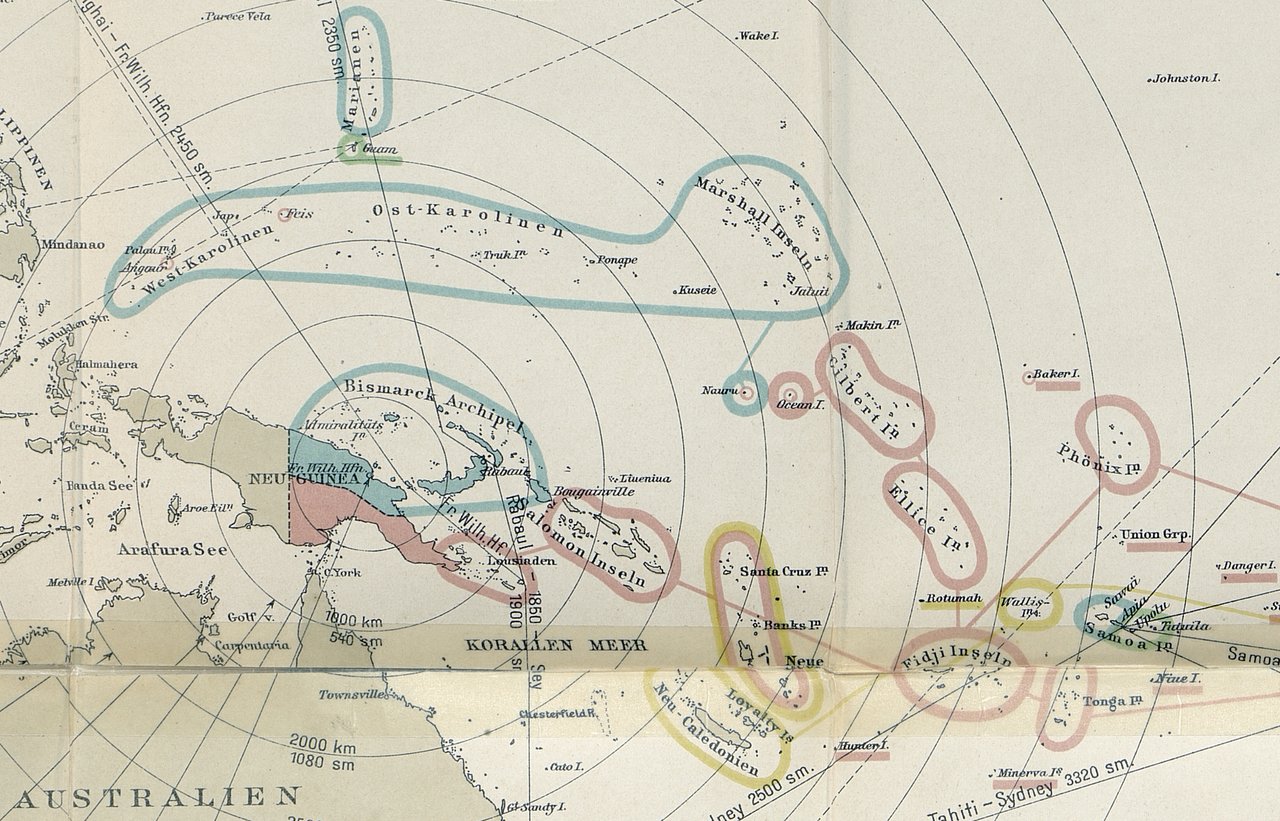

Ab 1884 stieg das Deutsche Reich neben Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden zur viert-größten Kolonialmacht auf. Spezifikum des Deutschen Kolonialismus war hierbei, dass er mit Kolonien in Afrika (Deutsch Ost- bzw. Südwestafrika, Kamerun, Togo), Ostasien/China (Tsingtau-Kiautschou) bis Ozeanien (Neuguinea, Samoa) geopolitisch ein globales Projekt war und, trotz kurzer Prägungsdauer von nur ca. 30 Jahren (1884-1914), eine enorme Architekturproduktion freisetzte, deren bauliche Hinterlassenschaften noch heute sichtbar sind.

Im dazu entwickelten Projektdesign wird Modul 1 die deutsch-koloniale Architektur aus historischer Sicht erstmals in ihrer strukturellen Globalgesamtheit konfigurieren und dabei die koloniale Produktion und lokale Adaption von Bauwissen, die involvierten Medien, die verschiedenen Maßstäbe, Techniken und Typologien des kolonialen Bauens, und die konkreten Baupraxen und in Handlungsdirektiven verwobene Begriffe und Taxonomien bzw. Vorstellungen von Stil und Repräsentation untersuchen. Modul 2 widmet sich den baulichen Hinterlassenschaften der deutsch-kolonialen Architektur dann mit Blick auf ihre 100 Jahre andauernden Transformationsprozesse (1920-2020) über drei Kontinente hinweg und in Rückbindung an Deutschland als transkulturelles Erbe im nach-kolonialen und globalen Raum.

Monuments and Sites de-colonial! Methods and Strategies of Dealing with the Architectural Heritage of the German Colonial Era

International Conference organized by TU Munich and ICOMOS Germany (TU Munich, 3-4 November 2023)

Monuments and Sites de-colonial! will be dealing with the architectural relics of the German colonial era and investigating post-colonial strategies of appropriation and critical communication regarding these buildings. In addition to references to pre-colonial legacies, the focus lies primarily on the period of the German colonial era from around 1880 to 1920. The spectrum of case studies will refer both to the territory of the German Empire itself at the time, as well as to the former German colonies in Africa, East Asia and the South Pacific.

With regard to the identification, systematic inventory and visualization of colonial-era individual buildings and ensembles, of monuments and even entire cities and infrastructural landscapes, as well as of today's commemorative and memorial sites and places, the focus of interest is primarily on the political, civic and architectural / artistic forms of appropriation on site and the strategies of dealing with them in terms of scientific methodology and monument conservation.

The two-day symposium, with an introduction, 6 sessions with 23 papers of altogether 35 speakers and a final wrap-up discussion, intends to increase the visibility and knowledge of this architectural heritage from the German colonial era and to promote dialogue with today's custodians or those concerned on site.

The conference is a cooperation between ICOMOS Germany (Homepage) and the TU Munich (this present project homepage by Michael Falser). Selected papers will be published after the conference in the series ICOMOS – Journals of the German National Committee.

The organizing committee: Tino Mager, Gabriele Horn, John Ziesemer (ICOMOS Germany), and Michael Falser (TU Munich).

The PROGRAMME can be downloaded here. For the full announcement on the TUM Architecture Department Homepage, see here.

The ABSTRACT READER can be downloaded here.

For REGISTRATION please use the registration tool by ICOMOS Germany here.

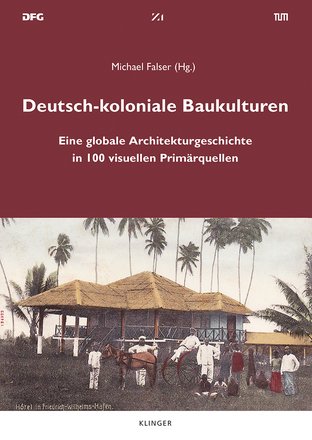

Deutsch-koloniale Baukulturen. Eine globale Architekturgeschichte in 100 Primärquellen (Ein Ausstellungs- und Katalogprojekt am Zentralinstitut für Kunstgeschichte München)

Die Ausstellung im Zentralinstitut für Kunstgeschichte (20.4.-30.6.2023), konzipiert und kuratiert von Michael Falser) präsentiert erstmals eine globale Architekturgeschichte der deutschen Kolonialzeit. „Global“ meint hier, koloniales Bauen in den deutschen Kolonien in Afrika, Ostasien/China und Ozeanien als ein über mehrere Kontinente ausgebreitetes architektonisches Programm gesamtheitlich zu fassen, welches auch im Deutschen Reich selbst rezipiert wurde.

Das, was die Ausstellung bewusst als „koloniale Baukulturen“ im Plural tituliert, bezieht sich dabei auf die gesamte Bandbreite des deutsch-kolonialen Bauens – von der einzelnen Gouverneursvilla über Militäranlagen, Missionsstationen und Siedlungen bis zu Muster- bzw. Planstädten und ganzen Kultur- und Infrastrukturlandschaften. Berücksichtigt wird aber auch koloniales Vor- und Parallelwissen über die Regionalkulturen vor Ort und jener kulturellen Taxonomien und zivilisatorischen Visionen der Kolonisatoren, die wiederum architektonische Stilauswahl und bauliche Repräsentationsstrategien beeinflussten. Die Ausstellung rückt kolonialzeitliche Primärquellen ins Zentrum und geht dabei der Frage nach, wie Printmedien der Zeit – von der kolonialen Tagespresse zum architektonischen Fachjournal, von Reiseberichten und Ratgebern bis zu (Auto-)Biografien deutscher Kolonist*innen – deutsche Kolonialarchitektur ‚in Wort und Bild setzten‘. Der Fokus liegt dabei auf den visuellen Belegstücken mit explizitem Architekturbezug: Pläne, Zeichnungen, Karten, Detailskizzen, Fotografien, künstlerische Darstellungen bis Werbegrafik. Die Ausstellung präsentiert aber auch rare und spezielle Materialien wie Filme, Diapositive für Lichtbildvorträge, Stereobilder, Gemälde für Panoramen oder Schulwandbilder.

Die Ausstellungseröffnung am 19. April fand mit einer Kurzeinführung von Prof. Ulrich Pfisterer (TZI München) und einem Doppelvortrag von Prof. Dirk van Laak (Leipzig) zum Thema "Deutsch-koloniale Infrastrukturplanung als Globalgeschichte" und von Michael Falser (TU München) zum Thema "Deutsch-koloniales Bauen als Globale Architekturgeschichte? Eine Einführung zum Ausstellungs- und Katalogprojekt" statt. Der Doppel-Vortrag ist hier online abrufbar.

Kommentiert wird die Ausstellung durch einen Katalog mit insgesamt 100 Fallstudien. Der Katalog "Deutsch-koloniale Baukulturen. Eine Globale Architekturgeschichte in 100 visuellen Primärquellen" erschien als Band 71 der "Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München" im Klinger Verlag Passau.

Para-colonial – Colonial – Post-colonial: Influences and Transactions in the Architecture of Oceania (1840–1990). Joint ZOOM symposium by TU Munich (Germany) together with Unitec Institute of Technology (Auckland/New Zealand), held at Unitec, Auckland/New Zealand, 29 June–1 July, 2022

The Conference Homepage (also for registration) is: https://architectureofoceania.com

The Conference Booklet with the full concept, the Programme, all speakers and their biographies can be downloaded here.

The Schedule of the ZOOM-Conference with different time zones can be downloaded here.

Connecting existing knowledge with new research:

Knowledge on colonial architecture in the South Pacific is still sparse. Connections with pre-colonial settings and the post-colonial afterlife of this built legacy are often missing. In this sense, this call for papers particularly welcomes contributions within the targeted time span c. 1840–1990, embedded in the larger South Pacific region. These contributions would attempt to link their concrete architectural case studies of buildings, ensembles and urbanist projects with reflections on the influences of and transactions between locals and foreigners, colonials and colonised, and their changing allegiances, even across changing political powers.

The symposium is structured along 4 sessions

- Session 1:

Para-colonial Forms of Architecture in and Architectural Knowledge about the South Pacific

- Session 2:

German Colonialism in the Südsee and its Encounters (1884–1914)

- Session 3:

Inter-colonial Encounter to Post-Colonial Buildung Practices

- Session 4:

Origins and Heritage Reconsidered – Colonial Architecture and Indigenous Legacies Today

For the original Call for Papers (valid until 10 December 2021), see the PDF here.

Call for Contributions (Deadline 15.12.2021)

Deutsch-koloniale Baukulturen. Eine globale Architekturgeschichte in 100 visuellen Primärquellen

Katalog-Publikation und Ausstellungsprojekt (TU München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte München)

Eine globale Architekturgeschichte der deutschen Kolonialzeit (ca. 1880-1920) ist bis heute nicht geschrieben worden. Zu diesem Desiderat gehört der Befund, dass auch kolonial-zeitlich publizierte Primärquellen zum Thema Architektur in den bzw. über die ehem. Kolonien von Afrika, Ostasien/China bis Ozeanien in ihrer globalen Themenbreite weder in der aktuellen Forschung noch im universitären Fach der Architektur- und Kunstgeschichte behandelt werden. Grundlegende Idee dieses Call for Contributions ist es daher, die kolonialzeitlichen Primärquellen selbst „in den Blick“ zu nehmen. Dabei ist geplant, die erbetenen Kurzbeiträge im kombinierten Format der Buchpublikation zusammen mit einer Ausstellung am Zentralinstitut für Kunstgeschichte (April bis Juni 2023) in Wert zu setzen.

Genauere Information des Call for Contributions finden Sie hier.

Vortrag am Zentralinstitut für Kunstgeschichte München (20. Oktober 2021): Deutsch-koloniales Bauen als Globale Architekturgeschichte? Methodentransfer, Grundlagenforschung, Fallbeispiele

Ab 1884 stieg das Deutsche Reich neben Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden zur viertgrößten Kolonialmacht auf. Spezifikum des Deutschen Kolonialismus war hierbei, dass er mit Kolonien in Afrika (Deutsch Ost- bzw. Südwestafrika, Kamerun, Togo), Ostasien/China (Tsingtau-Kiautschou) bis Ozeanien (Neuguinea, Samoa) geopolitisch ein globales Projekt war und, trotz kurzer Prägungsdauer von nur ca. 30 Jahren (1884-1914), eine enorme Architekturproduktion freisetzte, deren bauliche Hinterlassenschaften noch heute sichtbar sind. Doch obwohl die Globalgeschichte und die Globale Kunstgeschichte längst den global turn vollzogen haben, ist die Disziplin der Architekturgeschichte diesen Ansatz weitestgehend noch schuldig geblieben. Der Vortrag wird dieses Desideratum thematisieren, das deutsch-koloniale Bauen als Globale Architekturgeschichte methodisch konfigurieren und mit konkreten Fallbeispielen aus der Grundlagenforschung zu kolonialzeitlichen Primärquellen veranschaulichen. Ausgehend von der rezenten Publikation Angkor Wat. A Transcultural History of Heritage (DeGruyter, Berlin 2020) und dem gerade erst abgeschlossenen Forschungsprojekt Habsburg going global. The Austro-Hungarian Concession in Tientsin/Tianjin in China (1902-1917) – From History to Heritage (forthcoming Verlag Österreichische Akademie der Wissenschaften 2022) wird abschließend das aktuelle Forschungsprojekt vorgestellt und der im Oktober lancierte Call for Contributions zum Katalog- und Ausstellungsprojekt Deutsch-koloniale Baukulturen. Eine globale Architekturgeschichte in 100 visuellen Primärquellen (TU München/Zentralinstitut München 2023, siehe oben) vorgestellt. Der Vortrag steht bei YouTube hier

Themenheft der KUNSTCHRONIK über "Globale Räume des Deutschen Kolonialismus" (Juli 2021) Download zum Inhaltsverzeichnis hier

German-colonial architecture as a global project around 1900 and as a transcultural heritage today

Short description

Since 1884 the German Empire became the fourth-largest colonial power, besides Great Britain, France and the Netherlands. From its geopolitical side, the German colonial project was a truly global one, with colonies spanning the planet from Africa (German East and Southwest Africa, Cameroon and Togo), East Asia/China (Tsingtao-Kiautschou) to Oceania (New Guinea, Samoa). Despite its belated and relatively short period of existence of mere 30 years (approx. 1884-1914), it however set free an enormous architectural production, the structural remains of which are still largely visible today.

Within the developed project design, Module 1 intends, for the first time, to conceptualise German-colonial architecture from an historical perspective in its structural globality. For this purpose, the special focus is placed on the colonial production and local adaptation of building know-how; the involved media; the different scales, techniques and typologies of architectural production; the concrete building practices; and the involved terms, taxonomies and imaginations of style and representation. Module 2 focusses, from a present-day perspective, on the existing building remains of the German-colonial era and their gradual transformation processes, during the subsequent political regimes over 100 years (1920-2020), over three different continents and in a reciprocal relation to mainland Germany - as a transcultural heritage in postcolonial and global space.