Bachelor-Thesis

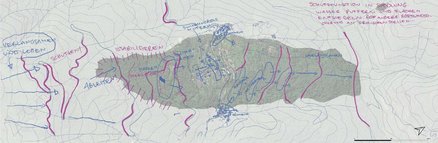

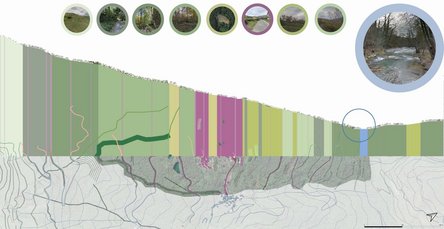

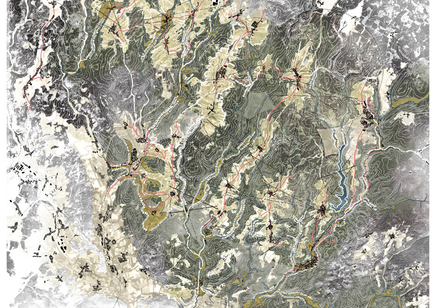

Die Region Ligurien in Italien ist aufgrund ihrer Morphologie besonders anfällig für Georisiken wie Felsstürze, Hangverformungen und Erdrutsche. Durch den Wandel der Wasserverfügbarkeit sind Georisiken zu einem Gesellschaftsrisiko der Region, vor Allem in den Hügellagen geworden. Ein weiteres übergeordnetes Problem ist das Fehlen zusammenhängender Wassersysteme, was zur Abhängigkeit von individuell gesammeltem Wasser in Trockenzeiten und fehlenden gemeinschaftlichen Wasserauffangsystemen bei Starkregen führt. Aufgrund dieser eng in Verbindung stehenden Grundproblematiken wurde ein Konzept für den zukünftigen Umgang mit Wasser und Georisiken entwickelt. Im Fokus standen dabei der Schutz des Menschenlebens und der Infrastruktur.

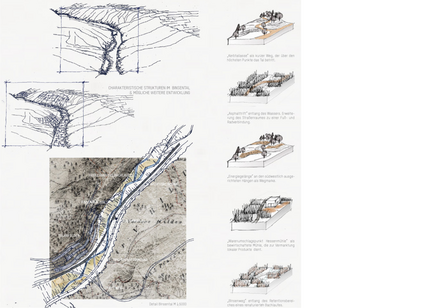

Das Konzept orientiert sich an der Fließrichtung des Wassers und der Massenbewegung – vom Hügel ins Tal, von oben nach unten. Es basiert auf dem Prinzip der Terrassenlandschaftsverantwortung, bei dem jeder für die Mauer seines Bodens verantwortlich ist. Die Ausarbeitung des Entwurfs beschäftigt sich mit der Siedlung Ville San Pietro, die auf einem Erdrutschgebiet höchster Gefahrenstufe erbaut wurde. Im Entwurf wurden ingenieursbiologische und landschaftsarchitektonische Werkzeuge, die auf die ortsspezifischen Landschaftscharakteristika zugeschnitten wurden, angewendet. Dadurch entsteht eine sequenzhafte Raumabfolge, in der dem Georisiko und der Wasserthematik auf immer neue Art begegnet wird. Durch das Leiten, Puffern und Abbremsen des Wassers soll dem Risiko bereits so weit oben wie möglich seine Schwungkraft genommen werden. Im Bereich der Siedlung können zusammenhängende Aufbereitungsanlagen des anfallenden Haushaltswassers zum weiteren Gebrauch auf landwirtschaftlichen Flächen genutzt werden. Hangstabilisierende Vegetationsbänder werden integriert, um die Infrastruktur vor abrutschenden Straßenböschungen zu schützen. Das Sichtbarmachen des Georisikos soll das gesellschaftliche Verantwortungsgefühl für gemeinsame Risiken stärken.

Die Region Westliguriens erfährt seit dem 20. Jahrhundert einen anhaltenden demografischen Rückgang, welcher in der Kultivierung und Pflege der historischen Landschaft sichtbar wird. Zerfallene Trockensteinmauer und daraus entstehende Hangerosionen prägen die Landschaft in den Bergregionen deutlich. Im Kontrast dazu steht die touristisch und urban geprägte Küstenregion. Die terrassierte pflegeintensive Landschaft Liguriens ist historisches Abbild einer bevölkerungsreichen Geschichte, in der die Terrassierung Grundlage für das Wohnen und Kultivieren der Menschen in dieser Landschaft ist.

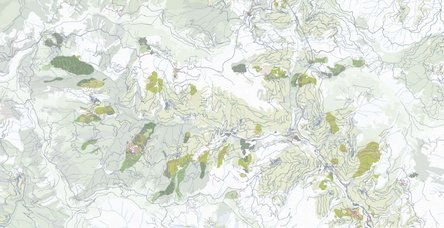

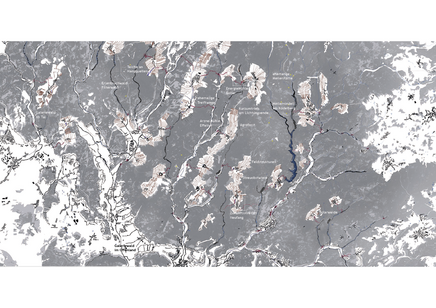

Die ligurische Landschaft wird im Kontext der theoretischen Landschaftsbetrachtung Tim Ingolds analysiert. Hier steht die Interaktion von menschlicher Tätigkeit und Morphologie der Landschaft im Fokus der Auseinandersetzung. Ingolds Perspektive unterstreicht, wie wichtig es ist, die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt als dynamischen und fortlaufenden Prozess von menschlichen Tätigkeiten zu verstehen. Im Kontext der Tätigkeit ist nicht nur die umgebende Landschaft relevant, in welcher der Mensch tätig ist, sondern besonders auch die Interaktion von Mensch und Material. Konzeptionell wird die landschaftsprägende Struktur der Trockensteinmauer, angelehnt an die Theorie von Tim Ingold als gewachsene Struktur betrachtet, was bedeutet dass Mensch und das Material gleichermaßen am formgebenden Prozess beteiligt sind. Das Konzept tätigkeitenLANDSCHAFT ergänzt diesen Prozess mit dem Material der Vegetation. Ziel ist es, langfristig eine Form der Landschaft zu finden, in welcher die menschliche Tätigkeit nicht weiter essenzieller Teil der Hangsichernden Struktur ist. Dieser Prozess gliedert sich in folgende Zeitabschnitte: initiierend und fragil, beobachtend und wachsend, und die langfristige Form der Landschaft: verlassen und stabil. Auf lokaler Ebene zeigt die Arbeit, basierend auf dem Verständnis der Geomorpholgie Liguriens sowie den Potentialen von Vegetation, zwei exemplarische Entwürfe auf. Die Linearität der fasce della Liguria wird südlich von Villatalla zu einer dosso per l ́ulivieta, einem von Hügeln geprägten Olivenhain. In der Region von Savona überzieht der Entwurf terrazze velate die Terrasse mit einem Schleier der Vegetation. Neue Formen der gewachsenen Stuktur festigen den Hang und prägen (orts-)spezifische Landschaftsbilder.

Lucie Schindler

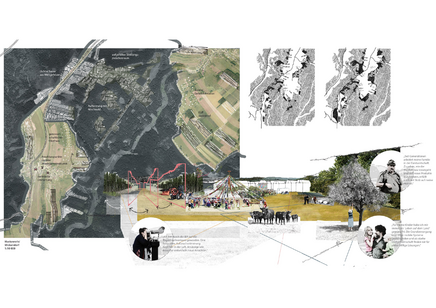

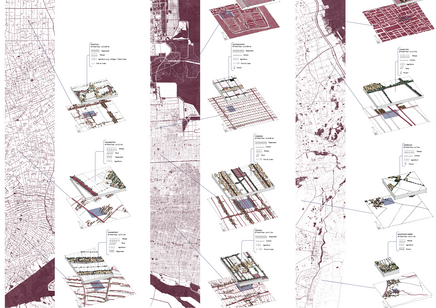

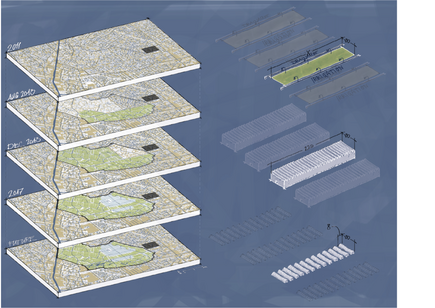

Unter politischem und sozialem Druck wird die Infrastruktur Erneuerbarer Energien immer weiter entwickelt und ausgebaut. Besonders die Energieproduktion mithilfe solarer Energie erfährt einen großen Aufschwung. Auf Flächen, wo die Natur schon zu verloren scheint, darf gewirtschaftet, ein Solarpark errichtet werden und der Mensch sich erholen. Monofunktionale und getrennte Flächennutzungen werden in Zukunft aber den Bedarf an Wirtschaftlichkeit und Lebensraum nicht mehr tragen können, denn die nutzbaren Flächen werden knapp, in Deutschland, als auch global. Die strikte Flächentrennung von Erholung, Ökonomie und Naturschutz vermittelt der Bevölkerung das Bild einer unangetasteten ‚Urnatur‘, die es zu bewahren gilt. Das hat zur Folge, dass jegliche Transformation der Landschaft auf Widerstand stößt. Um das Ziel des Koalitionsvertrags der deutschen Regierung bezüglich des Ausbaus der Solarenergie zu erreichen, muss der Bestand um den Faktor vier erhöht werden. Aus der Problemstellung geht hervor, dass eine Transformation der Landschaft notwendig ist, um den Zielen der Energiefrage gerecht zu werden.

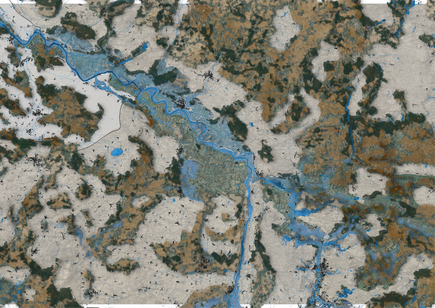

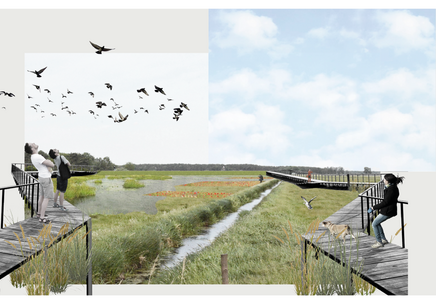

Der Entwurf solIDarLANDSCHAFT führt mit den Tools zu einer Vielzahl an positiven Synergieeffekten. Der Moorschutz kann durch eine Kooperation zwischen der Moorrenaturierung und Photovoltaik-Freiflächenanlagen erfolgen. Statt dem ökonomischen Nutzen des Niedermoors als Ackerland oder Grünland, ist die Produktion von solarer Energie ein nachhaltiger Wirtschaftszweig, zusätzlich zu der standortgerechten landwirtschaftlichen Tätigkeit der Paludikultur und der Etablierung von Erlenniederwäldern. Die wiederkehrende Wertschätzung des Moors in der Region des Havellands in Verbindung einer zukunftsfähigen Struktur kann die regionale Identität der Bewohner*innen stärken. Die Winderosion auf Äckern kann mittels des Wind-PV reduziert werden. Die Ernteerträge der Landwirt*innen sind langfristig geschützt, da sie vor den extremen Witterungseinflüssen des Klimawandels abgeschirmt werden.

Melissa Pearson

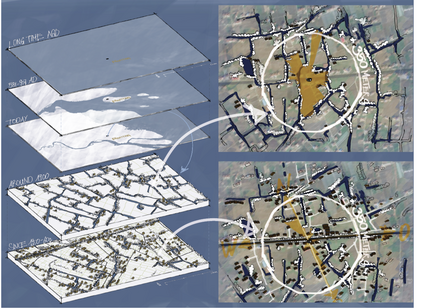

Seit Anfang-Mitte des 20. Jahrhunderts hat vor allem durch die Industrialisierung ein sozialer und demografischer Wandel stattgefunden. Städte gewinnen immer mehr an Wichtigkeit und erleben Zuwanderung und Wachstum. Ländliche Gebiete sind von Abwanderung oder Landflucht geprägt, wodurch eine landschaftliche Transformation des Raumes bedingt wird. Allgemein betrachtet gewinnt durch das Wachsen und Schrumpfen von Städten und ländlichen Ortschaften der Zwischenraum beider Räume an Relevanz. Das Problem besteht allerdings, dass vor allem bei ländlichen Entwicklungen zwischen Land und Stadt solche Zwischenräume oder Übergangsgebiete meistens übersehen werden (Flamm & Becker, 2015). Deren Identität steht momentan in dem Hintergrund. Es stellt sich folglich die Frage: Kann durch ein regionales Landschaftsentwicklungskonzept die Identität der Übergangsgebiete gestärkt werden und eine zwischenräumliche Vermittlung geschaffen werden?

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, sich mit Elementen der sozialräumlichen Strukturen der markLANDSCHAFTEN auseinanderzusetzen, insbesondere mit jenen der drei identifizierten Raumeinheiten und deren zwei Übergangsgebiete. Zur Angehensweise der Arbeit wird Martina Löws sozialräumliche Theorie und Lösungsansatz der Eigenlogik untersucht.

Vivien Röttgerkamp

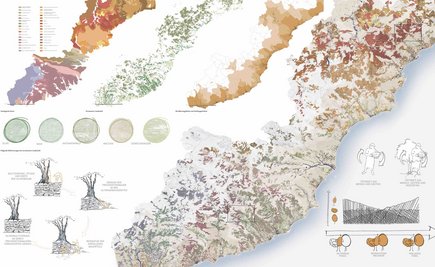

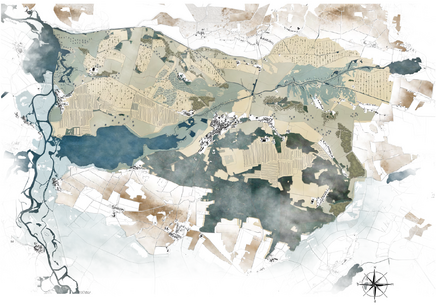

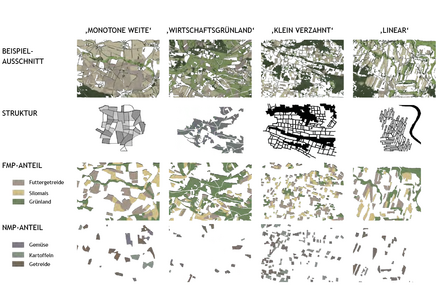

Mit einer konstant wachsenden Weltbevölkerung und dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln, stellt sich immer dringender die Frage, wie die zur Verfügung stehenden Flächen am besten genutzt werden sollten, damit auch zukünftig die weltweite Ernährungssicherheit gewährleistet werden kann. Fläche und Boden sind jedoch endliche Ressourcen und nicht unbegrenzt nutzbar. Es bedarf Handlungskonzepte auf lokaler und regionaler Ebene, um - aufaddiert - eine Lösungsstrategie für die so vielschichtige und bedeutsame Thematik der weltweiten Ernährungssicherheit darzustellen. Wie Schlüsselansätze für die globale Ernährungs- und Landnutzungsproblematik auf regionaler und lokaler Ebene aussehen könnten, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Als Prämisse gilt dabei folgende These: Nur mittels einer tiefgreifenden Umstrukturierung der Agrarproduktion durch eine um 50% reduzierte Viehwirtschaft und unter dem Aspekt der Multifunktionalität und Diversifizierung auf regionaler Ebene kann die globale Ernährungssicherheit nachhaltig gewährleistet werden, sowie ist es möglich gleichzeitig ökologische Probleme maßgeblich zu mildern und den ländlichen Raum lokal zu stärken. Diese These wird im Gebiet der Marklandschaften im Dreiländereck Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Niedersachsen als eine Art „Vorreiterrolle“ untersucht, da hier eine hochagrarindustrielle Landwirtschaft und die flächenkostspielige Viehwirtschaft durch die hohe Futtermittelproduktion prävalent ist.

Als Leitidee für diese Arbeit fungiert die in der 2021 veröffentlichten Greenpeace e.V. Studie ‚Landwirtschaft auf dem Weg zum Klimaziel‘ postulierte Prognose, dass bis 2045 die Tierbestände um die Hälfte reduziert werden müssen, um die Klimaziele in der Landwirtschaft in Deutschland zu erreichen. Als Methoden innerhalb des Konzepts kommen das Prinzip der Differenzierten Landnutzung nach Wolfgang Haber und der nach WBGU zukunftsfähige Lösungsansatz der Multifunktionalität innerhalb der Landnutzung zum Tragen. Als unterstützende Instanz zur methodischen Arbeit in Konzept und Entwurf wurde das Referenzprojekt ‚Kannawurf 1.500 Hektar Zukunft - Klima-Kultur-Landwirtschaft: Erprobung einer klimagerechten, kooperativen Land(wirt) schaft‘ herangezogen, interpretiert und hilfreiche Grundlagen in die eigene Arbeit hinsichtlich Thematik, Räume und Maßstäbe übersetzt.

Marie Oeffling

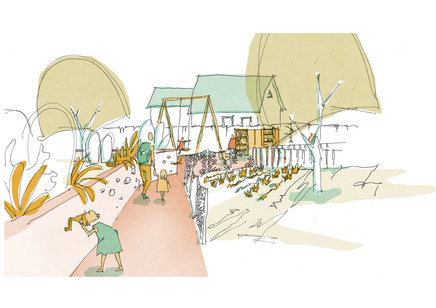

Diese Arbeit beschäftigt sich mit zwei schmalen Wegetypen – einerseits mit den Ruelles Montreals als lebendige, offene und kosmopolitische Orte und andererseits mit den Pädchen in Moselorten, die trotz vieler Ähnlichkeiten zu den Ruelles heute in Vergessenheit geraten und kaum genutzt werden.

Dabei wurden über eine Clusteranalyse anhand von Interviews acht Aktivitäten und Strukturelemente identifiziert, die zur Offenheit der Ruelles beitragen. Die meisten der ermittelten Aktivitäten und Strukturelemente fördern die Offenheit der Ruelles, indem sie auf verschiedene Weise Kommunikation und Interaktion ermöglichen beziehungsweise provozieren.

Als Ergebnis liegt für jeden Pädchen-Typen ein Konzept zur Umgestaltung hin zu einem offenen, kosmopolitischen Raum vor, das auf den Qualitäten der Ruelles aufbaut, aber eng auf den jeweiligen Raum zugeschnitten ist. Anhand dieser fünf Konzepte sollen sich die Pädchen – wenngleich sie nicht in der bunten Kultur-Metropole Montreal liegen, sondern im ruhigeren Moseltal – zu Orten der Neugierde, der Kommunikation und der Gemeinschaft entwickeln.

Im Rahmen einer Internationalen Bauausstellung (IBA) soll ein Entwurfskonzept entwickelt werden, das den ländlichen Raum überdenkt und die Landschaft in den Vordergrund stellt. Es zeigt sich, dass insbesondere durch Zentralisierungsprozesse, also der starken Konzentration auf bestimmte Ballungszentren, andere Regionen “abgehängt werden” und dadurch vor die Herausforderung einer räumlichen oder sozialen Fragmentierung und Homogenisierung, beispielsweise der einseitigen Milieubildung, gestellt werden. Die Arbeit bezieht sich insbesondere auf den Begriff der Ausdifferenzierung des Soziologen Henri Lefèbvre, der danach Räume der sozialen Interaktion definiert.

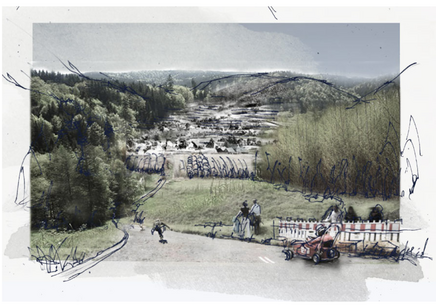

Im Zuge der Globalisierung kam es zu einer Annäherung ehemals isolierter Räume. Alles ist verknüpft und steht in ständigem Austausch und in Beziehung. So viele Vorteile diese Entwicklung auf der einen Seite bringt, resultiert daraus gleichzeitig eine Orientierungslosigkeit und eine erschwerte Integration in die diversen Auswahlmöglichkeiten und Räume. Das Individuum löst sich aus bestehenden traditionellen sozialen Zusammenhängen heraus, womit ein Verlust an Verantwortung für die Umwelt einhergeht. Gerade in ländlichen Regionen, in denen die Bevölkerung abwandert um dem Bedürfnis nach gesteigerten Lebensstilen nachzukommen, entsteht dadurch ein bedrohliches Defizit an sozialer Interaktion sowohl von Mensch zu Mensch als auch von Mensch zu Umwelt. Die sinnhafte Beziehung der Elemente zueinander ist gestört. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der möglichen Entwicklung des Frankenwaldes als Prototyp einer Region, die heute aus der überregionalen Wahrnehmung herausgefallen ist und an Bedeutung verloren hat. Um als gleichwertiger Partner in einem großen Kontext bestehen zu können, muss sie im Inneren wieder eine Relationenbildung ermöglichen, die einen Zusammenhalt über dynamische, zyklische Prozesse hinweg garantiert. Aus Beobachtungen zum öffentlichen Raum in der Stadt und der Bedürfnistheorie nach Maslow wurden die drei elementaren Raumparameter Orientierung, Zugänglichkeit und Möglichkeit abgeleitet, mithilfe derer, permanente Strukturen zur sozialen Interaktion im Raum gestärkt, sowie dynamische Prozesse zur Mitgestaltung über die Zeit angeregt werden sollen. Die Konzeption versucht dadurch das Projektgebiet als charakteristisches Element im Gesamtsystem einer gesteigerten Bedeutung zuzuführen. In der Kohärenz von starkem Raum und starken Akteuren soll ein sinnhafter Wandel unterstützt werden und so dem Frankenwald – als Vorbild für andere, aus sinnhafter Beziehung gefallene Regionen – eine mögliche Zukunftsperspektive zu bieten. Als Instrument wird eine Internationalen Bauausstellung herangezogen, da durch diese einerseits richtungsweisende Grundregeln vorgedacht werden können, gleichzeitig aber die Offenheit für Innovation und Unerwartetes im Ausstellungsprozess gegeben bleibt.

Permanence of historic structures and their advantages in the context of regional development are the main topic of this paper. Through planning an IBA (International Building Exhibition) in the rural and remote region of the Frankenwald problems of remote regions in Germany in general and problems of our globalized and individualized society are shown. As an IBA challenges current habits and perceptions it tries to give answers to the important questions of our time: How can we live on an ever smaller earth – regarding the relation between population size and resources of one ‘green planet’? How can we transform landscapes from frozen-in-time villages like the Frankenwald into sustainable landscapes, that are resilient to the changes of today and the future, climate-wise as well as demographically and economically? All the while not losing their characteristics in the rapid unifying process of globalisation. This paper presents means to tackle these problems through the historically grown permanent structures of a landscape. Thus enabling the people living in their landscape to experience it in a new way, to again relate to it, to re-understand its ways. Permanent structures are not seen as an obstacle to change, but as an opportunity to harness century-old knowledge of a sustainable and low-energy land use. This is achieved through the combination of these withstanding, multi-usable structures with innovative technologies and knowledge from all over the world. How this could look like is shown in a regional design in the scales of 1:25.000 and 1:2.500.

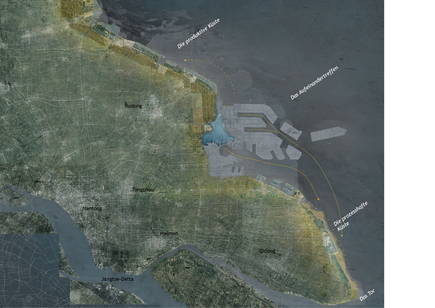

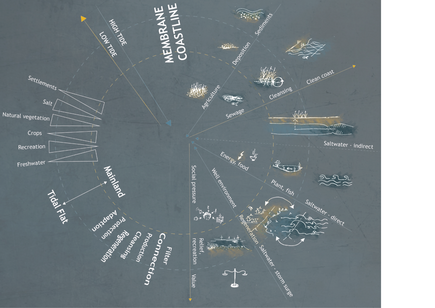

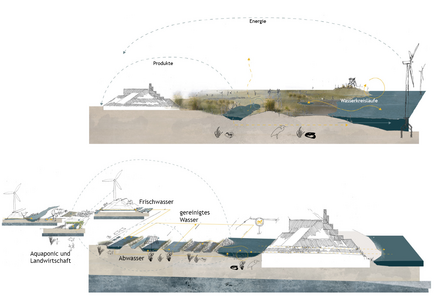

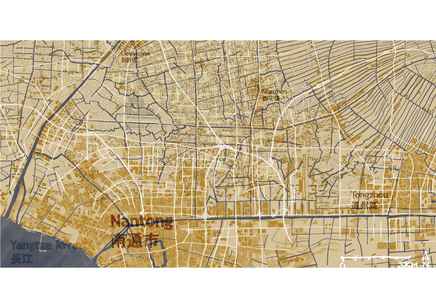

Die Küste von Nantong in der Region Jiangsu ist durch eine lange Geschichte der Landgewinnung charakterisiert. Durch stetige Sedimentation wuchs das Land über die Jahrtausende und erst seit dem 11. Jahrhundert entwickelte sich die Küste in der heutigen Form (S. 7). Der Einfluss der Gezeiten und der Sedimente unterwarf die Küste und ihre Nutzungsgeschichte ständigen Fluktuationen. Als es dann notwendig wurde, die Landnutzung zu intensivieren (S. 10), rahmten die Menschen das Land mit einer Mauer um sich und die Produktion zu schützen. So wurde die Küste zur Kante.

Diese Entwicklung und Probleme, welche mit der Urbanisierung einhergehen, zerstören die Küste als Landschaftsraum S. 12). Die Küstenkante kann durch ihre fehlende Flexibilität nicht mehr auf zukünftige Veränderungen reagieren. Um die Küste als flexibles und dynamisches System zu revitalisieren, wird sie mit dem Konzept einer semipermeablen Membran wieder zu einem Interaktionsraum, in welchem sich Land und Meer bedingen (S. 15). Aus diesem Konzeptgedanken gehen drei Membranen hervor, die unterschiedlich mit den Zielen „ökonomischer Wert“, „Sozialraum“ und „ökologische Inwertsetzung“ umgehen (S.18f.). Auf lokaler Ebene beeinflussen sich Land, Membran und Meer positiv durch Stoff- und Wasserkreisläufe, auf regionaler Ebene stehen die Membranen durch Austausch von Sedimenten, Waren und Werten in Verbindung.

So wird durch den Entwurf FLUX eine revitalisierte Küste geschaffen, welche ihre ursprüngliche Dynamik zurückerhält und damit auf zukünftige Herausforderungen reagieren kann.

Gero Engeser

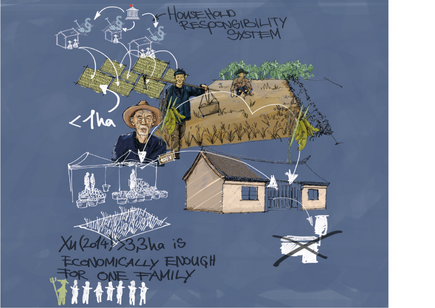

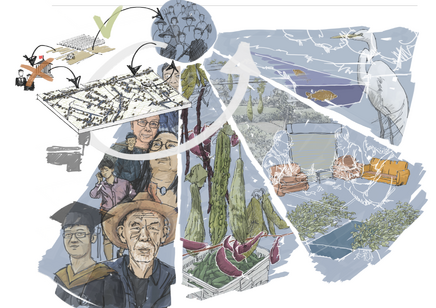

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird für ein Kulturlandschaftstyp nördlich von Nantong, Jiangsu eine umfassende Homogenisierung des ländlichen Raums und des ländlichen Lebens festgestellt. Die Kulturlandschaft wandelt sich von der durch das Haushaltsverantwortlichkeitssystem hervorgebrachten kleinbäuerlichen Struktur in eine industrielle Agrarlandschaft. Das kleinbäuerliche Leben auf dem Land wird durch homogene Lebensstile in neuen Hochhaussiedlungen ersetzt. In dieser Arbeit wird infrage gestellt, ob diese Trends in der Lage sind, a) unterschiedliche Lebensstile, b) ein spezifisches und freies Landschaftserlebnis, c) eine Landschaft mit sozialem Gebrauchswert und d) eine Produktvielfalt in der Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten, beziehungsweise zu erhalten. Die Arbeit sieht den eingeschlagenen und von Zwängen geprägten Weg zur Entwicklung des ländlichen Raumes sehr kritisch und versucht, diesem eine ungezwungenere Alternative entgegenzusetzen. Dafür wird vorgeschlagen, die Einführung moderner und großlächiger Landwirtschaft künftig über die Bürger vor Ort und nicht mehr über (Regierungs-)Institutionen oder externe Unternehmen durchzuführen. Da das starre Haushaltsverantwortlichkeitssystem ein Hindernis dafür darstellt, wird vorgeschlagen landwirtschaftliche Genossenschaften als Alternative dazu anzubieten. Für die Einführung der industriellen Landwirtschaft in die Kulturlandschaft und das Reduzieren von Kanal- und Siedlungsstrukturen werden Richtlinien auf Grundlage von ästhetischen Richtlinien propagiert. Diese Richtlinien werden aufgrund von Blickbeziehungen in der Kulturlandschaft hergestellt, die im ersten Teil der Arbeit analysiert werden. Am Ende werden sechs fiktive Beispielcharaktere vorgestellt, welche die Bandbreite der möglichen Lebensstile in der Kulturlandschaft repräsentieren.