halten, Beiträge zum neueren Bauerbe

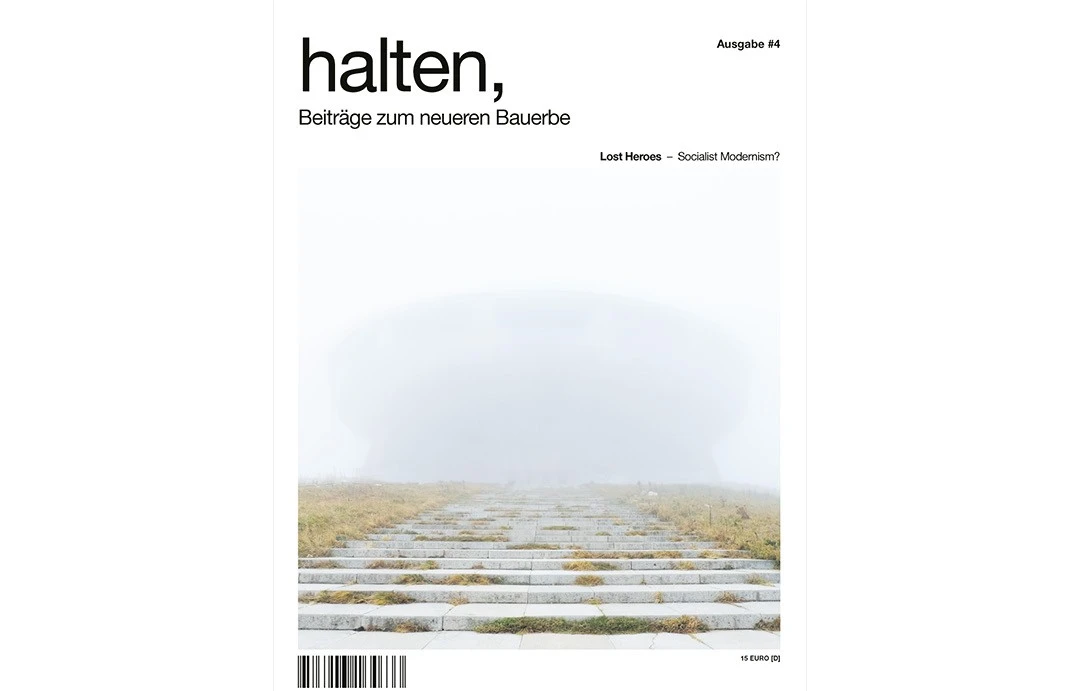

Lost Heroes

Socialist Modernism?

Die Mitte Europas liegt da, wo viele im Westen das östliche Ende der Zivilisation verorten. »Die wahre Tragödie Mitteleuropas« hielt Milan Kundera 1983 fest »ist [...] nicht Russland, sondern Europa.«[1] Westeuropa. In seinem Essay Der entführte Westen schreibt Kundera dagegen an, dass die Länder Mitteleuropas von den Karten des Westens verschwunden sind. »Einige Nationen, die sich immer für westlich gehalten hatten, wurden eines schönen Tages wach und mussten feststellen, dass sie im Osten lagen.«[2] Gekidnappt (so die Formulierung im französischen Original) wurden sie nach dem Zweiten Weltkrieg durch Stalin. Die Tragödie wiederum besteht darin, dass die Spaltung der Mitte Europas durch die westeuropäischen Staaten weitgehend akzeptiert wurde. Der Westen definierte sich als Europa, indem er den vermeintlichen Osten – eigentlich die Mitte Europas – aus der europäischen Familie ausschloss.

Wenn wir die Geschichte der Architekturmoderne im 20. Jahrhundert erzählen, so folgen auch wir zumeist dieser Prämisse. In unserer Meistererzählung wird die Nachkriegsmoderne primär mit dem Westen gleichgesetzt. Die Moderne an sich, so die implizite Behauptung, ist eine Architektur der Freiheit, des kritischen Verständnisses und der Selbstermächtigung. Marktwirtschaftlich geprägt und gleichzeitig sozialstaatlich kontrolliert. Für die jüngere Architekturgeschichte wie für die Anerkennung, Bewertung und Erhaltung des baulichen Erbes der Nachkriegszeit stellt sich die Frage, ob Label wie ›Ostmoderne‹, ›sozialistische Moderne‹ oder ›Sowjetmoderne‹ nicht genau die von Kundera attestierte falsche Zuschreibung zum ›Osten‹ fortschreiben – und damit den Ausschluss aus einer vermeintlich westeuropäisch geprägten Moderne. Das bauliche Erbe des letzten Jahrhunderts in Mitteleuropa wird damit als Derivat und Nachahmung westlicher Vorbilder, als Verfremdung modernistischer Ideale durch die realsozialistischen Wirklichkeiten, als andere, jedenfalls nicht gleichwertige Moderne kategorisiert.

Warum sollte man Kunderas These nicht auch in der Architektur nachspüren können? Kulturelle Explosion als oppositioneller Akt gegenüber dem Imperium. »Maximale Vielfalt auf minimalem Raum« gegenüber »minimaler Vielfalt auf maximalem Raum« – die Oppositionen Kunderas lassen sich auch auf die Optionen der Architekturmoderne übertragen.[3] Dieses Heft umschreibt eine Leerstelle, die wundersame Welt im Herzen Europas. Das Erbe der Modernisierung Mitteleuropas in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wird nicht mehr unter geographischen Koordinaten, unter dem Label ›sozialistisch‹ oder gar ›sowjetisch‹ zu finden sein. Es ist ein europäisches Erbe. Noch ist es nicht verloren.

Die Ausgaben sind über den Online-Shop des Geymüller Verlags und den Buchhandel erhältlich. Der Kauf von Heften am Lehrstuhl ist ausschließlich für Studierende der TUM möglich.

halten, Beiträge zum neueren Bauerbe

Lost Heroes

Ausgabe #4

Hg.: Prof. Dr. Andreas Putz

TUM, Professur für Neuere Baudenkmalpflege

Verlag: Geymüller

ISBN: 978-3-943164-60-2

[1] Kundera, Milan: »Der entführte Westen oder Die Tragödie Mitteleuropas« [frz. Original »Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe.« In: Le Débat 1983]. In: Ders.: Der entführte Westen. Die Tragödie Mitteleuropas [aus dem Französischen von Uli Aumüller]. Zürich 2023, S. 79.

[2] Ebd., S. 45.

[3] Ebd., S. 51–52.

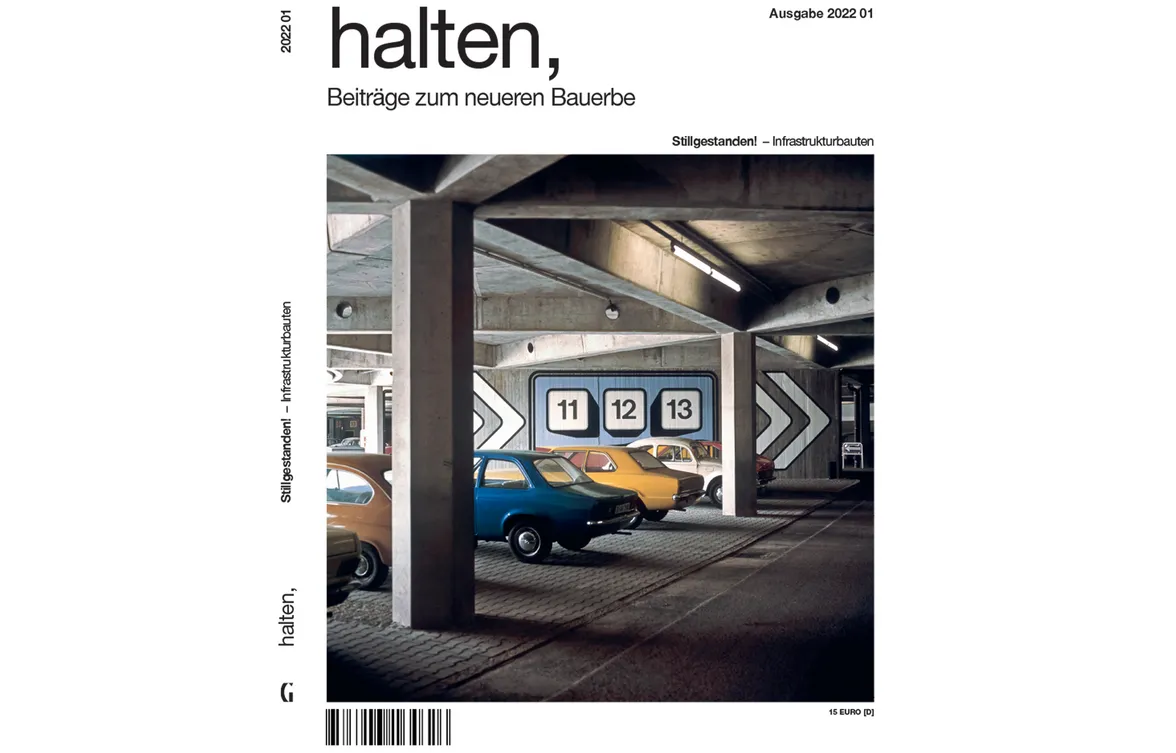

halten, Beiträge zum neueren Bauerbe

Stillgestanden!

Infrastrukturbauten

Bahnhöfe, Flughäfen, Fährterminals, Wartehallen, Haltestellen, Raststätten, Tankstellen, Parkhäuser, Brücken, Tunnel, Schleusen, Kanäle, Autobahnen, U-Bahnen, Seilbahnen, Schwebebahnen, Gangways, Fahrstühle, Rolltreppen und andere Gerätschaften des Transits potenzierten im letzten Jahrhundert die Möglichkeiten, jeden Ort hinter sich zu lassen. Sie sind damit Manifeste einer ephemeren Moderne, die immer an der Schwelle zum Kommenden stand.

Unsere Welt ist inzwischen enger geworden. Die sozialen und kulturellen Möglichkeiten sorgenfreier, unproblematischer, auch unüberlegter beschleunigter räumlicher Veränderung sind eingeschränkter. Die damit verbundenen Orte und Bauwerke aber sind uns noch erhalten. Sie stehen still.

Der Begriff der Infrastruktur stammt aus der Sprache der Bahningenieure und bezeichnete ursprünglich den Unterbau, das nicht-rollende Material der Eisenbahnen. Wie Dirk van Laak schreibt,[1] erzeugte erst der Sprachgebrauch im politisch-militärischen Kontext der NATO in den 1950er Jahren jene umfassendere Bedeutung, die wir dem Begriff heute zuschreiben. Infrastruktur bezeichnete damals die Logistik der Überwachung und Kontrolle, die zur Beherrschung eines Territoriums notwendig ist, um Truppenbewegungen sicherzustellen. Einer Logik der Eskalation folgend, löste dieses Konzept vorhandene Topographien in Netzwerke von Knoten, Kontroll- und Relaisstationen auf.

Bei unserer heutigen Verwendung des Begriffs handelt es sich also um den »Missbrauch von Heeresgerät«, um mit Friedrich Kittler zu sprechen. Denn Infrastrukturen dienen in grundsätzlicher Art und Weise der Versorgung. Als Daseinsfürsorge bezeichnen sie zentrale Aufgaben des modernen Staatswesens: Versorgung mit Post, Telefon und Internet, Elektrizität, Gas und Fernwärme, Müllentsorgung, Krankenversorgung und Schulunterricht, Radio, Fernsehen und Wetterbericht. Sie erschließen und verbinden noch den letzten Winkel des Landes, unser modernes Leben baut ganz selbstverständlich darauf auf – und erst wenn die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann, fällt uns auf, wie abhängig wir geworden sind.

Infrastrukturen dienen dazu, dass alles im Fluss bleibt. Wer in Verkehrsinfrastrukturen denkt, sieht auch Architektur und Stadt primär als fließenden Straßenraum. Aber als materielle Objekte haben Infrastrukturen eine eigene physische Präsenz und Geschichte. Diesem baulichen Erbe des 20. Jahrhunderts widmen sich die Beiträge dieses Heftes.

Die Ausgaben sind über den Online-Shop des Verlags und den Buchhandel erhältlich. Der Kauf von Heften am Lehrstuhl ist ausschließlich für Studierende der TUM möglich.

halten, Beiträge zum neueren Bauerbe

Stillgestanden!

Ausgabe 01/2022

Hrsg.: Prof. Dr. Andreas Putz

TUM, Professur für Neuere Baudenkmalpflege

Verlag: Geymüller

ISBN: 978-3-943164-60-2

[1] van Laak, Dirk: »Der Begriff ›Infrastruktur‹ und was er vor seiner Erfindung besagte«. In: Scholtz, Gunter (Hg.), Archiv für Begriffsgeschichte. Bonn 1999, S. 280–299.

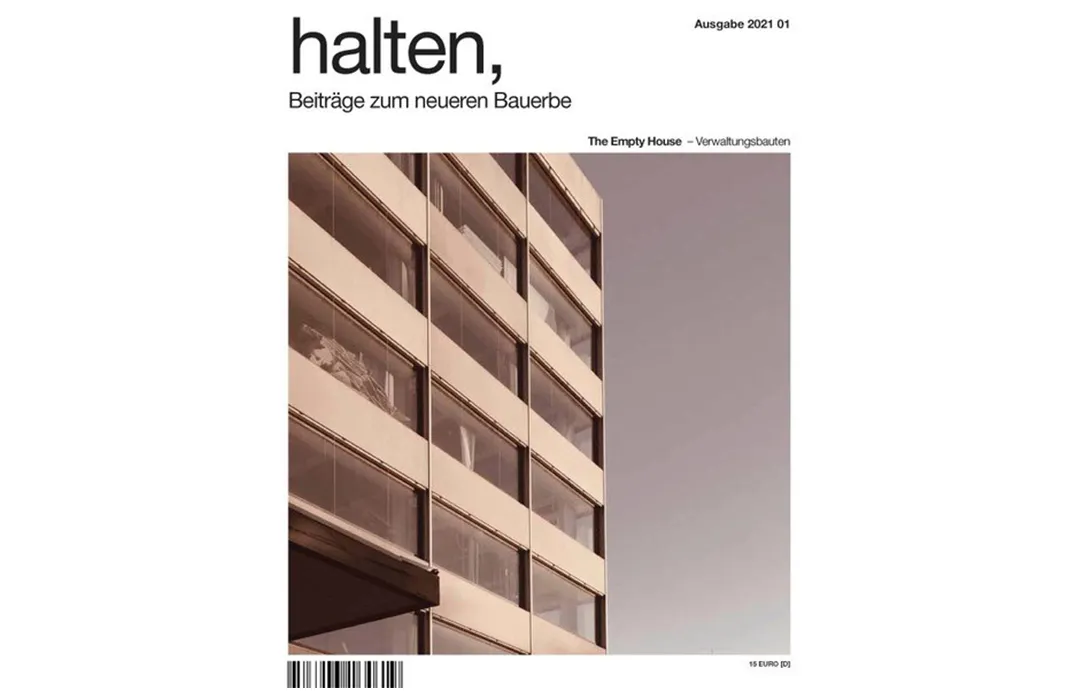

halten, Beiträge zum neueren Bauerbe

The Adventure of the Empty House

Im Sommer 2018 wurde in München das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude der Osram GmbH, 1965 nach Plänen von Walter Henn und Dieter Ströbel fertiggestellt, abgerissen. Vorausgegangen war eine langjährige Kontroverse und Zwischennutzung des Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft. Als einer der ausschlaggebenden Gründe für die Bewilligung des Abbruchs wurde der Zustand der Fassade angeführt, der nach Meinung von Fachgutachten eine Instandsetzung und Weiternutzung des Gebäudes als unzumutbar erscheinen ließ.

Weitgehend unbeachtet blieb jedoch, dass es in München mit dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Deckel Maschinenfabrik von 1962 einen unmittelbaren Vorgängerbau gibt, mit weitgehend ähnlicher, intakter Fassade, ebenfalls von der Firma Josef Gartner produziert. Zwar nicht als Denkmal geschützt, war dieses Gebäude bis zum Zeitpunkt des Abbruchs des Osram Verwaltungsbaus ohne wesentliche Veränderungen geblieben. Ein Umbau, der sich auf den Ersatz der gebäudetechnischen Anlagen und Innenausstattung beschränkte, erfolgte ab Herbst 2018. Nach dem Verlust des sogenannten ›Schwarzen Hauses‹ des Süddeutschen Verlags (1963–1970) von Schreiber, Groethuysen und Sachsse, des absehbaren Verlusts des Siemens Hochhauses (1961–1963) von Hans Maurer sowie des erfolgten Abbruchs des Osram Verwaltungsbaus bot der ebenfalls von Henn entworfene Verwaltungsbau der Deckel Maschinenfabrik eine der letzten Gelegenheiten für die Dokumentation eines den überragenden amerikanischen Vorbildern Mies van der Rohes oder Skidmore, Owens & Merills verpflichteten Bauwerkes der Wirtschaftswunderzeit in München.

Die Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Deckel Maschinenfabrik konnte aufzeigen, dass dem Gebäude in vielfältiger Weise die Rolle eines missing link zukommt, zwischen der Adaption der amerikanischen Vorbilder und deren eigenständiger Weiterentwicklung in Deutschland – zwischen den Verwaltungsgebäuden der Inland Steel Corp. in Chicago oder der Pepsi Corp. in New York und dem Verwaltungsbau der Osram GmbH. In dieser Kette von Problemlösungen (George Kubler) kommt dem äußerlich typischen Vertreter eines Verwaltungsgebäudes mit vorgehängter Aluminium- Glas-Fassade ein besonderer Platz zu, da hier erstmals von Friedrich Deckel, Walter Henn und den Brüdern Schnelle Konzepte einer zeitgemäßen Büroorganisation diskutiert und in kleinem Maßstab verwirklicht wurden, die später unter dem Begriff der ›Bürolandschaft‹ als folgerichtige und eigenständige Weiterentwicklung des open space office floors zusammengefasst wurden. Nicht zuletzt daraus ergibt sich das besondere Alleinstellungsmerkmal des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Deckel Maschinenfabrik, das gleichwohl heute weitgehend nur noch in seiner Rohbaustruktur und äußeren Fassadenschicht originär überliefert ist.

Mehrere Fachbeiträge erläutern die Qualitäten der Verwaltungsgebäude von Osram und Deckel sowie allgemein der Nachkriegsmoderne. Die in diesem Heft versammelten studentischen Beiträge bauen auf der Reflexion des baulichen Umgangs auf. Sie reichen von der Dokumentation der materiellen Verluste, über die architekturhistorische Bewertung bis hin zur Formulierung eigenständiger Entwürfe, die im Sinne von Machbarkeitsstudien die Potentiale eines erhaltenden Weiterbauens aufzeigen. Die Auseinandersetzung der Studierenden fanden im März 2019 einen großartigen Abschluss mit der Öffnung der laufenden Umbaubaustelle im Rahmen des Events The Adventure of the Empty House, dessen Dokumentation das vorliegende Heft abrundet.

Die Ausgaben sind über den Online-Shop des Verlags und den Buchhandel erhältlich. Der Kauf von Heften am Lehrstuhl ist ausschließlich für Studierende der TUM möglich.

halten, Beiträge zum neueren Bauerbe

The Adventure of the Empty House

Ausgabe 01/2021

Hrsg.: Prof. Dr. Andreas Putz

TUM, Professur für Neuere Baudenkmalpflege

Verlag: Geymüller

ISBN: 978-3-943164-60-2

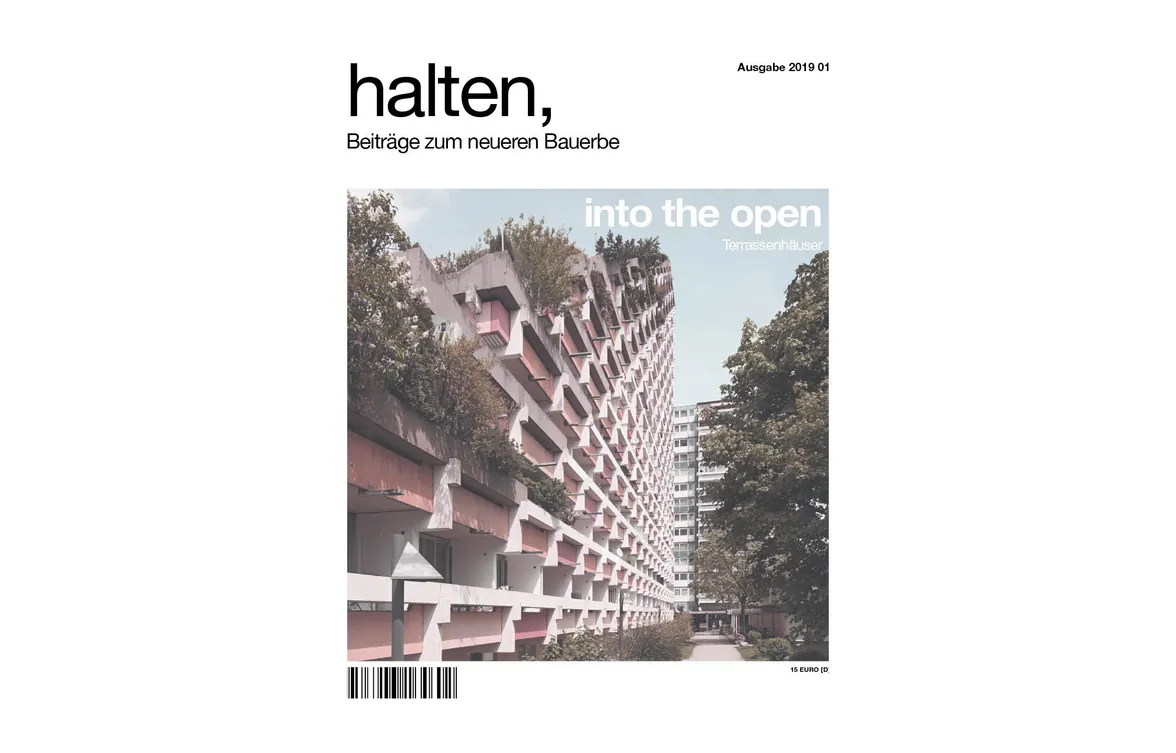

halten, Beiträge zum neueren Bauerbe

Unter dem Titel "into the open" liefert die erste Ausgabe der Zeitschrift "halten, Beiträge zum neueren Bauerbe" Auseinandersetzungen mit einer Auswahl terrassierter Großwohnanlagen.

Offenheit ist zwingender Anspruch an wissenschaftliche Forschung und Lehre: deshalb eine Zeitschrift als Beitrag zu einem Diskurs. halten, ist nicht Abbild der Forschung an der Professur Neuere Baudenkmalpflege (die über die Inhalte und Gegenstände der Zeitschrift hinausgeht), sondern Ausblick auf Themen und gemeinsame Gespräche, die zu führen sein werden. Hierfür liefert diese Zeitschrift Stichworte, Beispiele, Beiträge. halten, will eine Unterhaltung ermöglichen nicht über unsere Kenntnisse der Objekte, sondern darüber, wie wir mit ihnen umgehen, umgegangen sind, umgehen könnten. Wie wir aus dem Umgang mit dem Bestand lernen.

Diese Zeitschrift wird nicht im Sinne eines Ratgebers vorgeben, wie man es machen sollte oder wie man es besser machen könnte. Sie wird auch keine theoretischen Axiome in den Raum stellen, die an den realen Herausforderungen der Praxis der Baudenkmalpflege vorbeigehen. Für beides wäre die Zeitschrift auch ungeeignet, denn sie besteht zum großen Teil aus studentischen Arbeiten, die im Laufe eines Semesterprojekts erstellt worden sind. Es ist vorgesehen, dies auch so fortzusetzen, und damit bewusst – und ohne alle Konsequenzen im Vorfeld überdacht zu haben – ein Risiko einzugehen. Denn mit Sicherheit wird es immer auch bessere Wege, bessere Lösungen geben, als jene, die vorgestellt werden, wird es andere, treffendere Beispiele geben und andere Geschichten und Erwägungen, die keinen Platz im Heft gefunden haben.

Der Kreis der Themen wiederum ist beschränkt: Die Baustelle, als Ort und Moment des unmittelbaren Umgangs mit dem Bauwerk, als Notwendigkeit kontinuierlicher Erhaltung des materiellen Erbes, aber auch als Metapher für einen im Werden begriffenen Denkmalbestand. Untersucht werden soll dies jeweils vergleichend anhand von Serien und Gruppen ähnlicher Bauwerke. Zur Sprache kommen dabei Baugeschichte und Umbaugeschichte – Materialität und Konstruktion – Nutzung und Gebäudetechnik – gesellschaftliche Rezeption und denkmalpflegerische Bewertung – mediale Vermittlung und Architekturfotografie. Nicht zu allem wird es jeweils spezifische Beiträge geben, aber alle Themen kommen in unterschiedlicher Art und Weise in den jeweiligen Ausgaben vor.

Die Ausgaben sind über den Online-Shop des Verlags und den Buchhandel erhältlich. Der Kauf von Heften am Lehrstuhl ist ausschließlich für Studierende der TUM möglich.

halten, Beiträge zum neueren Bauerbe

"into the open - Terrassenhäuser"

Ausgabe 01/2019

Hrsg.: Prof. Andreas Putz

TUM, Professur für Neure Baudenkmalpflege

Verlag: Geymüller

ISBN: 978-3-943164-60-2