SoSe 2025

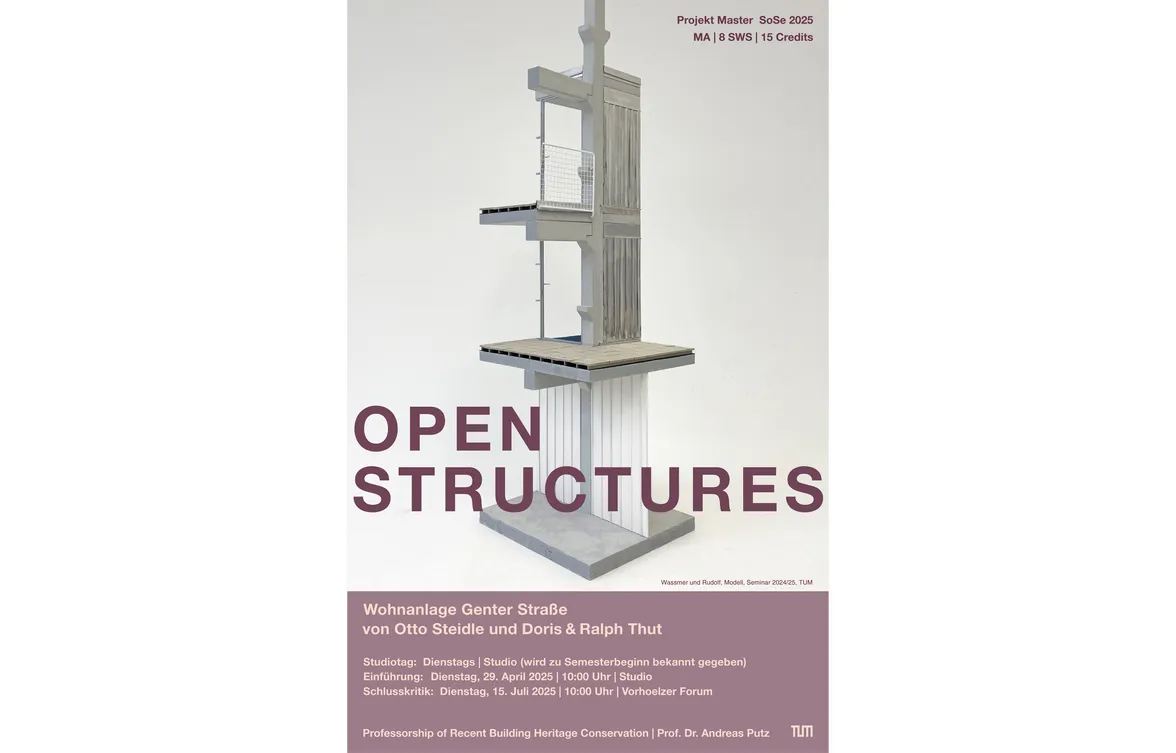

OPEN STRUCTURES. Wohnanlage Genter Straße von Otto Steidle und Doris & Ralph Thut

Projekt

Modul: Baudenkmalpflege: Projekt (Master Level 8 SWS / 15 Credits)

Die Wohnanlage Genter Straße 13 in München-Schwabing wurde 1972 nach Plänen von Otto Steidle, Doris und Ralph Thut und Jens Freiberg errichtet. Sie umfasst neben Wohnungen bis heute auch das Büro Otto Steidles (Steidle Architekten). Weite Beachtung fand die Wohnanlage als Versuch, die Möglichkeiten industrieller Bauweisen mit den Idealvorstellungen einer individuellen und flexiblen Nutzung zu verbinden. In den folgenden Jahren kamen in unmittelbarer Nähe noch drei weitere Wohnanlagen hinzu, bei denen das System aus Stahlbeton-Fertigteilen und Ausbauelementen angepasst und weiterentwickelt wurde. 1972 bis 1974 folgte die Wohnanlage Peter-Paul-Althaus Straße 9, 1974 bis 1975 die Wohnanlagen Osterwaldstraße 65-69 und Peter-Paul-Althaus-Straße 7. Alle drei Bausysteme waren darauf angelegt, spätere Umbauten zu begünstigen.

Tatsächlich aber wurde bisher wenig an den Bauten verändert. Die Wohnanlage Genter Straße steht mittlerweile unter Denkmalschutz. 2022 wurde das Projekt von Otto Steidle und Doris und Ralph Thut mit dem BDA-Preis Klassik-Nike ausgezeichnet. Die Anlage gehört unzweifelhaft zu den herausragenden Beispielen des industriellen, seriellen und experimentellen Wohnungsbaus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts.

Der gute Erhaltungszustand und die Unterschutzstellung bedeuten jedoch nicht, dass absehbar keine Maßnahmen der Instandsetzung notwendig wären. Im Rahmen des Projekts wollen wir die ursprüngliche Behauptung einer flexiblen Adaptierbarkeit und Transformationsfähigkeit überprüfen. Welche praktischen Herausforderungen stecken in der Konstruktion, wenn man sie tatsächlich auseinandernehmen, neu zusammensetzen und ergänzen würde? Welche gestalterischen und räumlichen Potentiale könnte eine Erneuerung und bauliche Anpassung bieten? Die Wohnanlage an der Genter Straße soll dabei grundsätzlich erhalten werden, Veränderung ist nur da erlaubt, wo sie einen Mehrwert schafft. Letztlich fragen wir danach, wie alt derartige Systembauten der 1970er Jahre werden können, oder ob die regelmäßige Erneuerung nicht Teil des Systemgedankens ist.

Für diesen Zweck wollen wir uns der bestehenden Konstruktion der vier Gebäude in detaillierten Modellen im Maßstab 1:20 nähern. Die vorhandenen Bauelemente werden wir katalogisieren und analysieren. Anschließend werden wir die Gebäude, erneut mittels der Modelle, hypothetisch zurückbauen, und damit jenen Punkt im Demontageprozess zu bestimmen, bis zu welchem eine sinnvolle Instandsetzung, Adaption und bauliche Veränderung ohne übertriebene Erzeugung von Bauschutt möglich ist. Gesucht wird ein schonender Umgang, der durch inneren Umbau, Einbau, Anbau oder Aufbau die versprochene bauliche Anpassung an neue Anforderungen und zusätzliche Qualitäten im Bestand schaffen kann.

Die Bearbeitung der Aufgabe erfolgt zunächst in 5er-Gruppen im Studio. Nach der gemeinsamen Auseinandersetzung mit der Bestandskonstruktion und den Möglichkeiten und Herausforderungen ihrer Demontage werden im letzten Drittel des Projekts die Varianten zur baulichen Transformation einzeln bearbeitet.

Termine:

Einführung: 29. April 10:00 Uhr, Studio

Ortsbesichtigung: 29. April, 13:30 Uhr (Treffpunkt vor Ort)

1. ZK: 20. Mai

2. ZK: 03. Juni

3. ZK: 24. Juni

Schlusspräsentation: 15. Juli, 10:00 Uhr, Vorhoelzer Forum

Überarbeitung und Endabgabe: 22. Juli (digital via Moodle)

Die Teilnahme an der Begehung am Dienstag, 29. April ab 13:30 Uhr ist verpflichtend.

Zusätzlich wollen wir die Wohnanlage Elementa in Nürnberg Langwasser von 1974 besichtigen, die im gleichen Bausystem errichtet wurde, aber zu den Münchner Bauten einige Unterschiede aufweist. Diese Exkursion ist fakultativ, der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Ort: Studio wird zu Semesterbeginn gekannt gegeben

Betreuung: Prof. Dr. Andreas Putz, Dr. Alberto Franchini, Anja Runkel

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Anja Runkel (anja.runkel(at)tum.de)

WS 2024/25

Back to School. Erweiterung des Schulzentrums Perlach Nord

Projekt Bachelor

Modul: Bachelorprojekt Neuere Baudenkmalpflege (Bachelor Level (5./7.Semester) 6 SWS / 12 Credits)

Zwischen Quiddestraße, Albert-Schweitzer-Straße und Heinrich-Wieland-Straße befindet sich das 1975 fertiggestellte Schulzentrum im Norden Perlachs. Es umfasst heute das Werner-von-Siemens-Gymnasium, die Werner-von-Siemens-Realschule und einer schulartunabhängigen Orientierungsstufe. Das nach Entwurf von Bernhard von Busse und Eberhard Schunk errichtete Schulzentrum umfasst insgesamt rund 24.000 qm Geschossfläche und bietet Platz für 2.200 Schülerinnen und Schüler.

Um einen Pausenhof, der sich in Fortsetzung des Ostparks nach Südwesten öffnet, liegen die drei markanten Volumen des Unterrichtsgebäudes, der Turnhalle und der Mensa. Bepflanzung, Terrassen, Freitreppen und angelegte Hügel integrieren die Anlage in die Landschaft und schaffen unterschiedlich offene und geschützte Bereiche. Noch vor 15 Jahren galt das Schulzentrum als »Münchens marodeste Schule«. Für 50 Millionen Euro wurden Brandschutz und Elektroinstallationen erneuert, die Lüftungsanlagen optimiert und im Unterrichtsgebäude Fassaden gedämmt und Fenster ausgetauscht. Erneuert wurde auch die Turnhalle. Die Mensa hingegen steht unter Denkmalschutz.

Das Schulzentrum im Norden Perlachs steht stellvertretend für viele Schulbauten der späten 1960er und frühen 1970er Jahre in Bayern. Oft in Sichtbeton errichtet, gelten sie heute als grau, klobig und nicht nachhaltig. Gerade das Schulzentrum Perlach Nord zeigt aber auch, dass viele dieser Anlagen schlicht zu groß sind, um einfach ersetzt zu werden. Und dass sie eigentlich weiterhin gut funktionieren, mit ihren ganz eigenen architektonischen Qualitäten und ihren damals wie heute noch fortschrittlichen Lernkonzepten: offene Lerninseln, lichte Begegnungsorte, flexibel zusammenschaltbare Klassenräume. Statt Abriss und Ersatz gilt es, mit diesem Erbe sinnvoll umzugehen und es an neue Anforderungen angemessen anzupassen.

Im Rahmen des Projekts im Bachelor wollen wir untersuchen, wie eine bauliche Erweiterung der Schule innerhalb der bestehenden Anlage gelingen kann. Dabei werden wir verschiedene Standorte im Gelände und verschiedene Erweiterungsoptionen untersuchen. Wie kann die maßstäbliche Einpassung eines Erweiterungsbaus gelingen und in welchem Verhältnis steht dieser zur bestehenden Architektur? Wie können durch die Erweiterung nicht nur neue, zusätzliche Raumangebote und Lernmöglichkeiten geschaffen, sondern bestehende Qualitäten der Anlage sogar noch gestärkt werden? Über die gestalterischen und räumlichen Fragen hinaus wollen wir uns mit der konstruktiven Herausforderung des Anschlusses an den Bestand auseinandersetzen.

Die Bearbeitung der Aufgabe erfolgt in 2er-Gruppen. Die Teilnahme an der Begehung am Donnerstag, 24. Oktober, ab 15:00 Uhr ist verpflichtend.

Das Projekt im Bachelor wird mit Unterstützung von Prof. Dr.-Ing. Alexander von Kienlin, Lehrstuhl Baugeschichte und hist. Bauforschung, durchgeführt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Anja Runkel (anja.runkel@tum.de).

Einführung: Dienstag, 15. Oktober 2024, 13:00 Uhr im Raum 4119

Studio: 1300

Betreuung: Dienstags, 10:00 - 16:00 Uhr

Schlusskritik: Dienstag, 28. Januar 2025, 10:00 - 17:00 Uhr

SoSe 2024

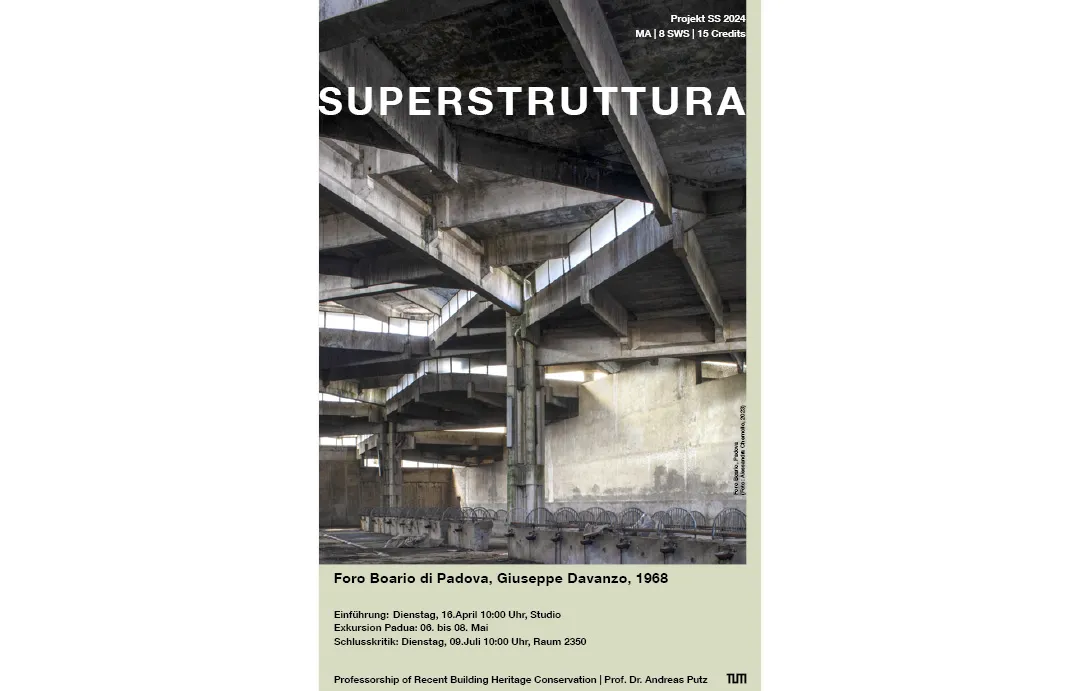

SUPERSTRUTTURA. Foro Boario di Padova, Giuseppe Davanzo, 1968

Projekt

Modul: Baudenkmalpflege: Projekt (Master Level 8 SWS / 15 Credits)

Das Foro Boario in Padua, der ehemalige Rindermarkt der Stadt, wurde nach einem Wettbewerbsentwurf des Architekten Giuseppe Davanzo und des Tragwerkplaners Giandomenico Cocco von 1964 bis 1968 errichtet. Die grossflächige Halle (35.023 qm) mit mehreren Nebengebäuden am Stadtrand Paduas wurde bis 1985 als Rindermarkt genutzt, war anschließend Blumenmarkt und später ein Indoor-Leichtathletikzentrum. Seit 2007 steht das Gebäude leer, seit 2008 ist es aber auch als Baudenkmal geschützt – eine Ausnahme in Italien, wo eine solche Eintragung üblicherweise erst 70 Jahre nach Errichtung erfolgen kann.

Das Besondere des Foro Boario liegt in der planimetrischen Konstruktion des bis auf 13 Meter aufsteigenden Hallendaches aus sich überlagernden quadratischen Flächen. Die komplexe Konstruktion wird aus vorgefertigten Spannbetonelementen gebildet, die auf Stahlbetonpfeilern aus Ortbeton aufliegen. Ausgangspunkt unseres Studioprojekts wird ein vertieftes Verständnis dieser Struktur und der daraus resultierenden überwältigende Raumwirkung sein.

Das Foro Boario ist ein herausragender Vertreter einer spezifischen modernen Architekturtradition im Industriebau in Italien, die die hohe Qualität, die seit Mitte des letzten Jahrhunderts bei der Herstellung von bewehrten Betonfertigteilen möglich war, auch auf andere moderne Bauaufgaben übertrug. Die Frage lautet, wie mit diesen Strukturen, deren ursprünglicher Zweck abhanden gekommen ist, sinnvoll und werterhaltend weiter umgehen? Wir nehmen die Untersuchungen des letzten Semesters zu Hallenbädern in und um München zum Anlass, die Möglichkeit einer gedeckten Bade- und Schwimmstätte im Foro Boario zu untersuchen. Uns interessiert, wie durch einen spielerisch-ernsten Zugang zum Objekt und eine zunächst nicht naheliegende Nutzung sich neue räumliche Möglichkeiten innerhalb des Bestands entwickeln lassen, und wie diese dazu beitragen können, die Diskussion um die Zukunft dieses nicht unbestrittenen Industrieerbes zu bereichern.

Das Projekt zielt darauf, am konkreten Beispiel die komplexen Herausforderungen der Erhaltung von moderner Gestaltung, Konstruktion und Material an einem hochwertigen erhaltenen Beispiel im Entwurf zu untersuchen.

Die Semesterleistung entspricht in Umfang und Tiefe der Ausarbeitung einer detaillierten Machbarkeitsstudie für eine konkrete Umnutzung, bei der der Bestand erneuert und erhalten werden soll. Wir nähern uns der komplexen Struktur des Bauwerks zunächst (1) über eine Reihe von Detailmodellen. Die vor Ort erarbeiteten Ergebnisse (2) der Dokumentation und Analyse der vorhanden baulichen Substanz, ihres Zustands und vorhandener räumlicher Qualitäten werden in einem Research Book zusammengefasst. Die (3) architektonische Lösung zur Stärkung vorhandener Werte und Weiternutzung des Gebäudes wird in Zeichnungen, Bildern und im Modell erarbeitet und (4) in einer abschließenden Präsentation zur Diskussion gestellt. Die Bearbeitung der Aufgabe setzt neben Literatur- und Planrecherche den Besuch des Objekts und die Dokumentation und Analyse vor Ort im Rahmen der organisierten Exkursion voraus.

Der erfolgreiche Abschluss des Projekts setzt die Teilnahme an der Exkursion nach Padua voraus. Bei der Begehung des Bauwerks sind besondere Sicherheitsbestimmung verpflichtend einzuhalten.

Die gemeinsame Anreise per Zug und Hotelübernachtung vor Ort werden vom Lehrstuhl organisiert. Angesichts des anschließenden Feiertags und vieler interessanter Ausflugsziele in der Nähe erfolgt die Abreise individuell.

Es ist von Gesamtkosten für Fahrt und Übernachtung von ca. 200 € / p.P. auszugehen.

Termine:

Einführung: 16. April 10:00 Uhr, Raum 4170A

Exkursion Padua: 06. - 08. Mai

1.Zwischenkritik: 07. Mai

2.Zwischenkritik: 28. Mai

3.Zwischenkritik: 18. Juni

Schlusspräsentation: 09. Juli, 10:00 Uhr, Raum 2350

Überarbeitung und Endabgabe: 16. Juli (digital via Moodle)

Ort: Studio 4170A

Betreuung: Prof. Dr. Andreas Putz, Anja Runkel, Alberto Franchini

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Anja Runkel (anja.runkel@tum.de)

SoSe 2024

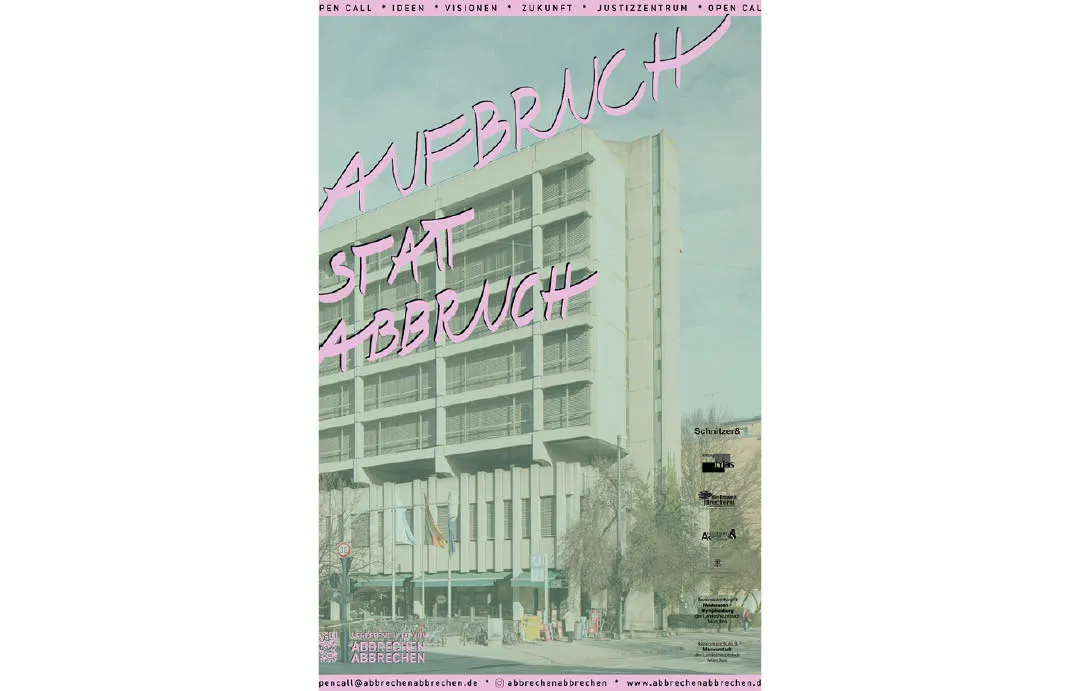

Aufbruch statt Abbruch. Zur Zukunft des Justizzentrums München

Kurzentwurf

Modul: Baudenkmalpflege: Kurzentwurf (Master Level 4 SWS / 6 Credits)

Thema des Kurzentwurfs ist die Erstellung und Einreichung eines Beitrags für den öffentlichen Ideenwettbewerb der Initiative JustizzentrumErhalten.

Im Rahmen des Kurzentwurfs fragen wir nach den Potentialen für eine Weiternutzung, die sich aus der Realität und den Anforderungen des Ortes ergeben – und danach, welche baulichen Konsequenzen der Erhalt des Bauwerks mit sich bringt. Mit dem Entwurf soll ein realistischer und angemessener architektonischer Vorschlag zur Erhaltung des Justizzentrums München erarbeitet werden.

Die Aufgabenstellung kann hier heruntergeladen werden.

Der eigene Beitrag, nach Abstimmung mit den Dozierenden ggf. in vertiefter Ausarbeitung, ist im Rahmen einer mündlichen Prüfung nochmals zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Diese Abgabeleistung besteht aus dem eingereichten, ggf. überarbeiteten Wettbewerbsbeitrag in digitaler Form und einem Research Book, in dem die Herangehensweise an die Aufgabe dokumentiert wird (Umgebungs-, Vergleichs- und Bestandsanalysen, Skizzen, Fotografien, Interviews u.ä.). Die erfolgreiche Teilnahme am Kurzentwurf schliesst die Erstellung und Einreichung eines Beitrags für den öffentlichen Ideenwettbewerb ein.

Termine:

08. April: Veröffentlichung der Aufgabenstellung durch abbrechenabbrechen

15. April 9:00 - 10:30 Uhr: Besprechung und Rückfrage-Kolloquium Professur NB (via Zoom)

24. April: Einreichung schriftlicher Rückfragen bei abbrechenabbrechen

26. April: Rückfrage-Kolloquium bei abbrechenabbrechen

29. April: 10:00 - 13:00 Uhr: Einzel-Besprechung und Rückfrage-Kolloquium Professur NB (via Zoom, nach vorheriger Anmeldung)

07. Juni: Wettbewerbsabgabe

Mitte Juli: Öffentliche Jurysitzung mit Get-together | Ausstellung im Anschluss

05. Sept: mündliche Prüfung: Präsentation mit Diskussion an der Professur NB

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Anja Runkel (anja.runkel@tum.de)

WS 2023/24

TEL QUEL. Technische Fragmente auf dem Campus der TUM

Kurzentwurf

Modul: Baudenkmalpflege: Kurzentwurf (Master Level 4 SWS / 6 Credits)

Termine:

Einführung / Ausgabe Kurzentwurf: 06.11.2023 16:45 - 18:15 Uhr, Raum 2760

Zwischenbesprechung: 27.11.2023 16:45 - 18:15 Uhr, Raum 2760

Abgabe digital per Moodle: 18.12.2023 bis 18:00 Uhr

Nachbesprechung: 22.01.2024 16:45 - 18:15 Uhr, Raum 2760

SoSe 2023

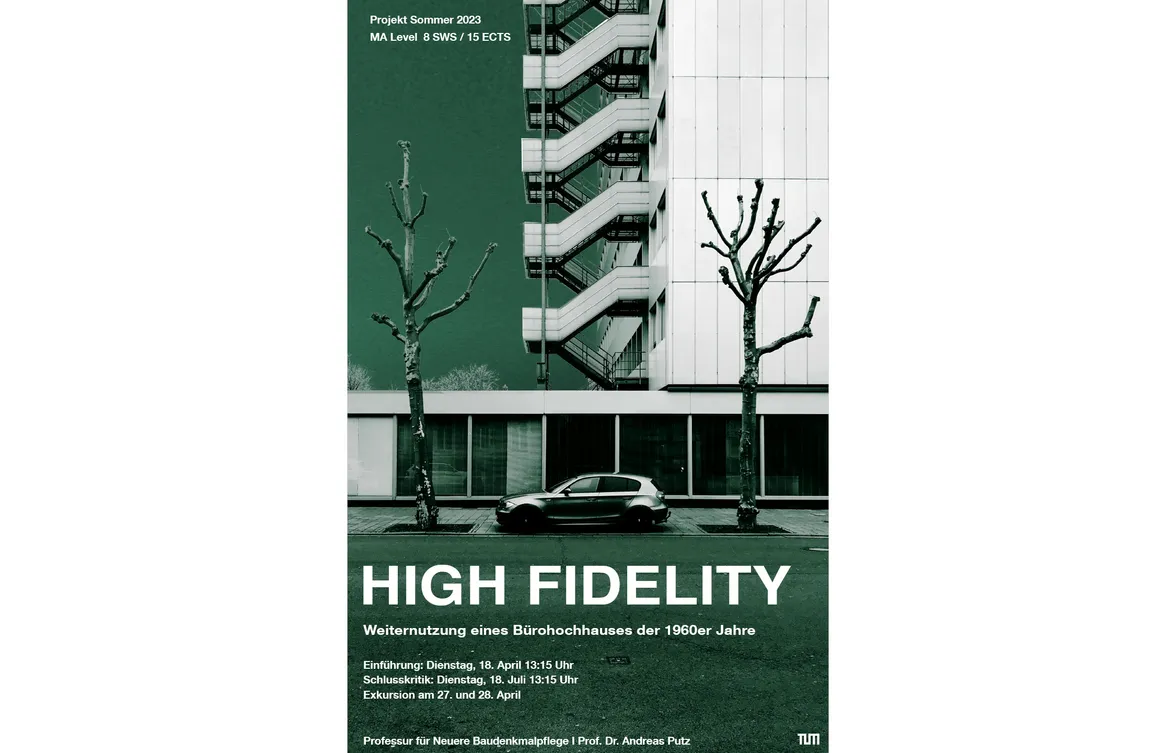

High Fidelitys.

Weiternutzung eines Bürohochhauses der 1960er Jahre

Projekt mit integriertem Seminar (Level Master, 8 SWS, 15 ECTS)

Bürohochhäuser mit Metall-Glas-Fassade nach amerikanischem Muster sind bautypologisch aufs Engste mit der Zeit des Wirtschaftswunders verbunden. Sie entstanden in Zeiten geringer Energiekosten, als das Auto noch unhinterfragt das Verkehrsmittel der Wahl war, als es galt, städtebauliche Zeichen der eigenen ökonomischen Potenz zu setzen. Nicht nur diese Ideen, auch die Gebäude selbst sind in die Jahre gekommen. Hersteller und Architekten haben aus den vergangenen Fehlern gelernt, die heute vorhandenen Objekte sind Teil eines Lernprozesses und verweisen auf vielfältige Entwicklungsoptionen. Die Frage lautet, wie mit diesen Konstruktionen, wie mit den eingesetzten Baumaterialien sinnvoll und werterhaltend weiter umgehen? Diese Frage war und ist Gegenstand mehrerer Forschungsvorhaben an der Professur, auf denen das vorbereitende Seminar im Winter 2022/23 und das anschließende Projekt im Sommer 2023 aufbauen.

Im Zentrum steht der ehem. Verwaltungsbau der Überlandwerk Oberfranken AG in Bamberg von 1968. Die hochwertige Fassadengestaltung steht im Kontext amerikanischer Vorbilder ebenso wie prominenter bundesdeutsche Bauten der 1960er Jahre. Das Bürohochhaus mit Leichtmetall-Vorhangfassade stellt damit eine sehr typische gestalterische Lösung für Verwaltungsbauten der 1960er Jahre dar, die im Stadtbild Bamberg dennoch eine Ausnahme und Besonderheit bildet. Bis heute kommt dem lange umstrittenen Hochhaus eine Sonderrolle zu. Aktuell könnte es zu einem Ausgangspunkt für die Reaktivierung des gesamten Bahnhofsvorplatzes werden. Nicht unter Denkmalschutz, sind die Fassade wie auch große Teile der Innenausstattung des Gebäudes weitgehend original erhalten und in einem bemerkenswert guten Zustand.

Das Projekt zielt darauf, am konkreten Beispiel die komplexen Herausforderungen der Erhaltung von moderner Gestaltung, Konstruktion und Material an einem hochwertigen und weitgehend im Original erhaltenen Beispiel im Entwurf zu untersuchen.

Die Semesterleistung entspricht in Umfang und Tiefe der Ausarbeitung einer detaillierten Machbarkeitsstudie für eine konkrete Um- und Weiternutzung, bei der der Bestand erneuert und erhalten werden soll. Die Ergebnisse (1) der Recherche, Dokumentation und Analyse der vorhanden baulichen Substanz, ihres Zustands und vorhandener architektonischen und städtebaulicher Qualitäten und Defizite werden in einem Research Book zusammengefasst. Die (2) architektonische Lösung zur Stärkung vorhandener Werte und Weiternutzung des Gebäudes wird in Zeichnungen, Bildern und im Modell erarbeitet und (3) in einer abschließenden Präsentation zur Diskussion gestellt. Die Bearbeitung der Aufgabe setzt neben Literatur- und Planrecherche den Besuch des Objekts und die Dokumentation und Analyse vor Ort im Rahmen der organisierten Exkursion voraus.

Termine:

18.04. 10:00 Einführung Studio 3170b

27.04. ganztags Exkursion Bamberg (Anreise und Übernachtung individuell, gemeinsames Abendessen)

28.04. ganztags Exkursion Frankfurt a.M. (Weiterreise und Rückreise individuell)

09.05. 10:00 1.Zwischenkritik

06.06. 10:00 2.Zwischenkritik

27.06. 10:00 3.Zwischenkritik

18.07. 10:00 Schlusspräsentation

WS 2022/23

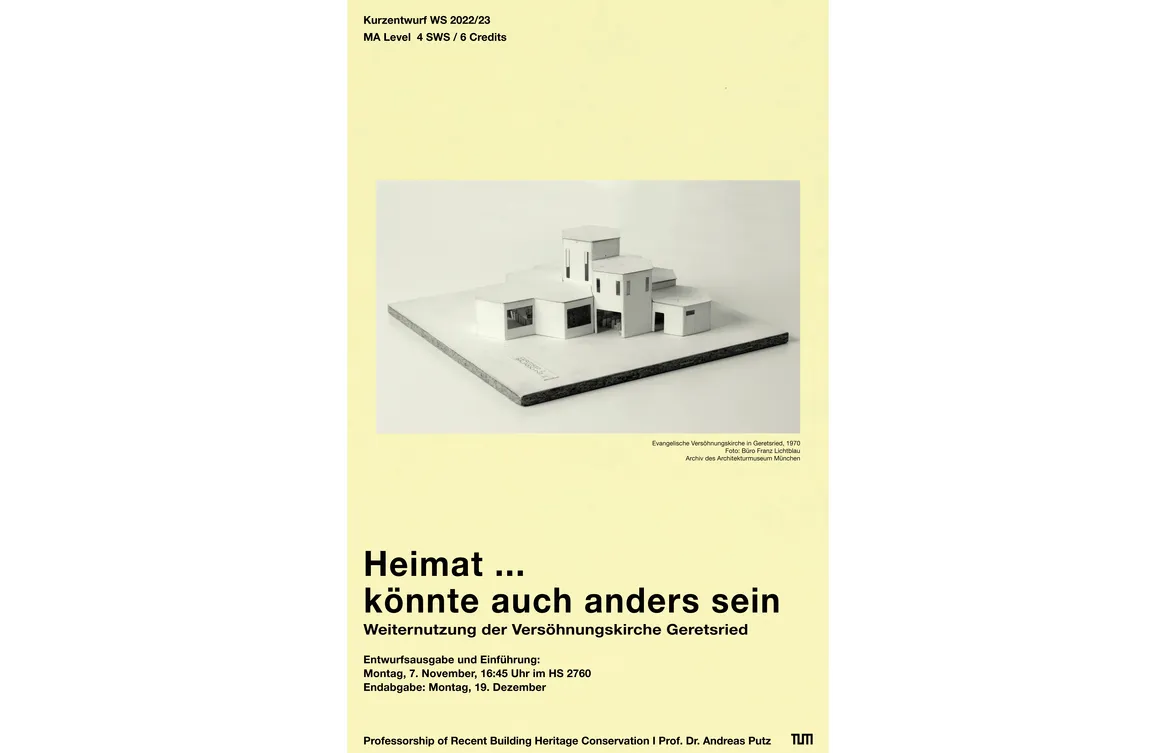

Heimat...könnte auch anders sein

Weiternutzung der Versöhnungskirche Geretsried

Modul Kurzentwurf (Master Level, 4 SWS / 6 Credits)

Geretsried ist die jüngste Stadt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ehemals eine Lagersiedlung und Produktionsstandort für Sprengstoffe während des Zweiten Weltkriegs, danach Vertriebenenstadt, ist die Stadtgeschichte nicht ohne Zäsuren, was sich auch am Stadtbild ablesen lässt. Bis heute ist der Ort durch verschiedene Wellen an Einwanderung zur größten Stadt im Landkreis angewachsen. Aus dem Jahr 1970, als die erst 1950 neu gebildeten Gemeinde Geretsried zur Stadt erhoben wurde, stammt auch die evangelische Versöhnungskirche von Franz Lichtblau. Als Kirche wird das Bauwerk, dass einst als größeres Gemeindezentrum geplant gewesen war, heute so nicht mehr gebraucht. Aber der Bau selbst birgt Potentiale für neue Impulse, die auf die umgebende Stadt ausstrahlen sollen. Im Rahmen des Kurzentwurfs fragen wir nach den Potentialen für eine Weiternutzung, die sich aus der Realität und den Anforderungen des Ortes ergeben – und danach, welche baulichen Konsequenzen der Erhalt des Bauwerks mit sich bringt. Denn eines ist klar, Abbruch ist keine Option.

Der Kurzentwurf baut auf der Baudokumentation aus dem Sommer 2020 auf. Im Rahmen einer gemeinsamen Besichtigung vor Ort soll über die aktuelle Situation der Stadt und der Nachbarschaft diskutiert werden. Erwartet wird eine intensive Analyse der Stadt und Umgebung, aus der heraus in einem zweiten Arbeitsschritt Perspektiven für den Bau entwickelt und konstruktiv untersucht werden sollen.

Ort: Raum 2760 und vor Ort

Termine:

07. November 2022

| Einführung in die Aufgabenstellung, 16:45 – 17:30 | |

| 14. November 2022 | Möglichkeit Besichtigung in Geretsried |

| 05. Dezember 2022 | Zwischenbesprechung |

| 19. Dezember 2022 | Abgabe via Moodle |

| 23. Januar 2023 | Feedback und Nachbesprechung |

SS 2022

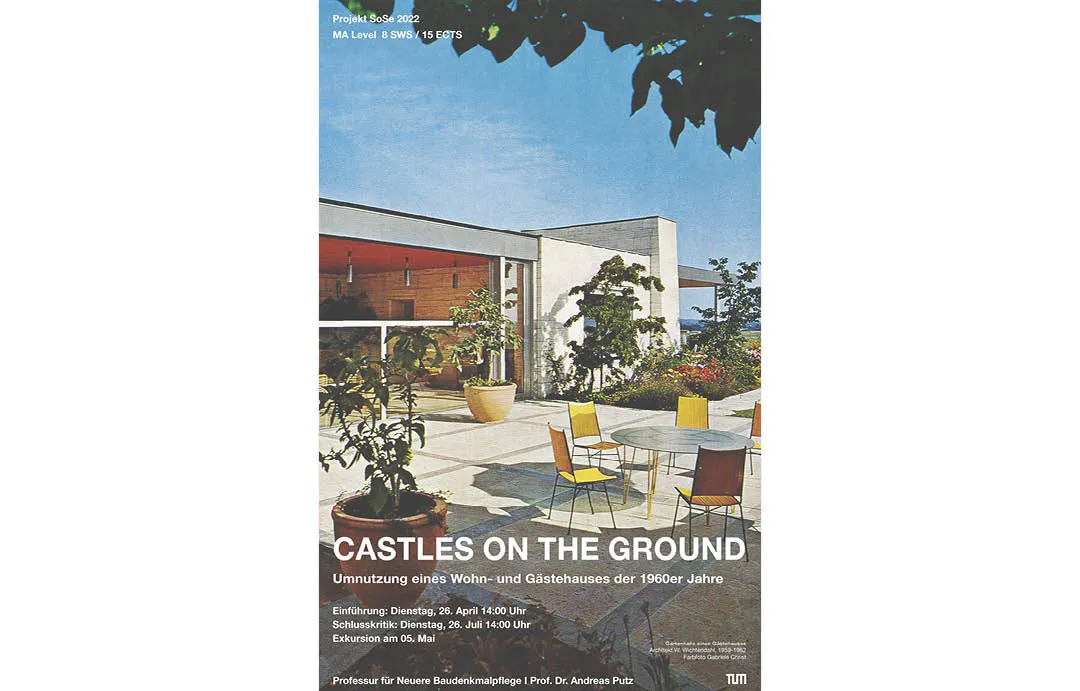

Castles on the Ground.

Umnutzung eines Wohn- und Gästehauses der 1960er Jahre

Projekt mit integriertem Seminar (Level Master, 8 SWS, 15 ECTS)

Hochwertige moderne Architektur der 1960er Jahre findet sich auch jenseits der urbanen Zentren. Umso größer sind heute die Herausforderungen, solche Objekte als qualitätsvolle und erhaltenswerte Bausubstanz zu pflegen. Wir müssen uns fragen, wie lange die Dinge, die in Zeiten wachsenden Wohlstandes entstanden, halten und welche Qualität sie unter veränderten Bedingungen für uns heute noch haben. Auch, wie wir sie uns aneignen können, indem wir sie etwa einer neuen Nutzung zuführen. Entstehen sollte aus der Transformation und Erweiterung des Bestands etwas, was nicht nur einen Mehrwert, sondern mindestens auch die Bewahrung vorhandener Werte verspricht.

Das großzügigen Wohn- und Gästehauses in Gundelfingen an der Donau von 1961 (Architekt Wilhelm Wichtendahl) soll daraufhin untersucht werden, ob und wie es sich für eine neue öffentliche Nutzung umbauen lässt, um den vorhandenen Bau und seine Qualitäten in die Zukunft zu führen. Allgemein ist 60 Jahre nach Erstellung der Umgang mit dem großen Bestand an EFH der Nachkriegszeit in Westeuropa – meist eingeschossigen, bungalowartigen, oft teilvorfabrizierten Bauten – eine zunehmende Herausforderung. Die modernen Wohnideale, die damaligen Vorstellungen vom familiären Glück, aber auch von Repräsentation und Status sind alt geworden. Die ehemals fortschrittlichen Bauten sind materiell und konstruktiv in die Jahre gekommen. Aber nicht wenige weisen Qualitäten auf, die es wert sein können, erhalten zu werden, indem man sie für zukünftige Nutzungen adaptiert.

Das Projekt zielt darauf, diese Herausforderungen von moderner Gestaltung, Konstruktion und Material an einem hochwertigen Beispiel im Entwurf zu untersuchen. Auf dem Niveau einer Machbarkeitsstudie soll das Ensemble des Wohn- und Gästehauses in Gundelfingen an der Donau für eine konkrete öffentliche Nutzung umgebaut und erweitert werden. Diese Umnutzung und bauliche Transformation soll das Ziel haben, Qualitäten des Bestands zu erhalten.

Die Semesterleistung entspricht in Umfang und Tiefe der Ausarbeitung einer detaillierten Machbarkeitsstudie für eine konkrete Um- und Weiternutzung, bei der der Bestand integriert und damit erhalten werden soll. Die Ergebnisse (1) der Recherche, Dokumentation und Analyse der vorhanden baulichen Substanz, ihres Zustands und vorhandener architektonischen Qualitäten, die (2) Planung und konstruktive Detailentwicklung der für eine neue öffentliche Nutzung notwendigen Räume und Bauten in Zeichnungen und im Modell als (3) angemessene und die vorhandenen architektonischen Werte stärkende Lösung werden zusammengefasst und in einer abschließenden Präsentation zur Diskussion gestellt.

Die Bearbeitung der Aufgabe setzt neben Literatur- und Planrecherche den Besuch des Objekts und die Dokumentation und Analyse vor Ort im Rahmen der organisierten Exkursion voraus. Begleitet von Gastvorträgen werden im integrierten Seminar Fähigkeiten der konzisen Darstellung in schriftlicher Form vermittelt, die zur Zusammenfassung und Diskussion der Projektergebnisse in einem Research Book führen.

Termine:

| 26. April | Einführung im Studio 4157 |

| 5. Mai | Exkursion nach Gundelfingen an der Donau (Anreise individuell, Transport vor Ort wird organisiert) |

| 17. Mai | 1. Zwischenkritik: Bestand (Dokumentation, Analyse und Bewertung) |

| 14. Juni | 2. Zwischenkritik: Umnutzung und Erweiterung (Projekt M 1:50, Modell) |

| 5. Juli | 3. Zwischenkritik: Alt & Neu (Konstruktion, Detailstudie, schriftliche Reflexion) |

| 26. Juli | Schlusspräsentation |

Projektbegleitende Gastvorträge siehe www.arc.ed.tum.de/nb/lehre/gastvortraege

WS 2021/22

The Machine in the Garden

Weiternutzung ehem. Kassenhaus Olympiapark München

Modul: Kurzentwurf (Master Level 4 SWS / 6 ECTS)

Der Olympiapark in München ist eine künstlich hergestellte Landschaft, in der die offene Architektur der Sportstätten und ihrer Begleitbauten eingebettet ist. Auch die freistehenden Kassenhäuser des Olympiastadiums verweisen auf diese fließenden Übergänge zwischen Natur und Konstruktion. Es handelt sich um einige der letzten verbliebenen Kleinarchitekturen, die farbenfroh, verspielt und eigentümlich den Park einst bevölkerten. Eines dieser Kassenhäuser steht unverändert, aber sichtbar gealtert an Ort und Stelle und entbehrt seit langem einer Nutzung. Nicht zuletzt aus Anlass des 50. Jubiläums der Münchner Olympischen Spiele 2022 stellt sich die Frage, wie mit diesem kleinen, pavillonartigen Bau im Park umgehen?

Im Rahmen des Kurzentwurfs suchen wir zunächst unkonventionelle Visionen für die (Um)Nutzung des Bauwerks, die eine längerfristige Perspektive erlaubt. Dann aber gilt es, diese Idee konstruktiv mit ihren Konsequenzen für den Bestand durchzubilden.

Ort: online via ZOOM

Termine:

| 08. November 2021 | Einführung in die Aufgabenstellung, 10:00 – 11:00 |

| 13. Dezember 2021 | Abgabe via Moodle |

| Januar 2022 | Feedback |

WS 2020/21

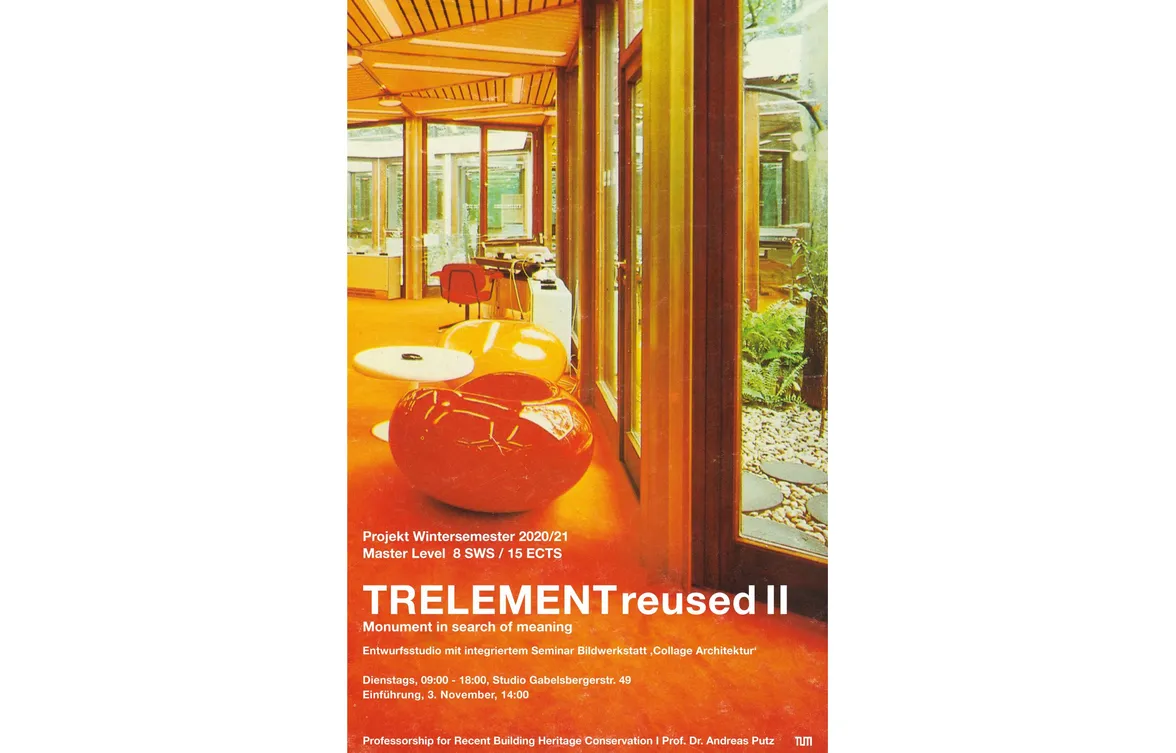

Monument in search of meaning - TRELEMENT reused II

Master Architektur 8 SWS I 15 ECTS

Mitte der 1960er Jahre entwickelte Eberhard Rensch das Aluminium-Bausystem TRELEMENT, das innerhalb weniger Jahre weite Verbreitung für den Bau von Einfamilienhäusern, Messepavillons, Kindergärten, Bürogebäuden und Gemeindehäusern fand. Millimetergenau vorgefertigt, verspricht TRELEMENT bauliche Flexibilität, Veränderbarkeit innerhalb der Bedingungen des Bausystems, sogar das Versetzen und die Wiederverwendbarkeit der geschraubten Konstruktionen und Elemente.

Bereits im letzten Semester haben wir uns mit dem Bausystem TRELEMENT am Beispiel der Versöhnungskirche Geretsried (1970) von Franz Lichtblau beschäftigt. In einem gemeinsam erstellten Raumbuch haben wir den baulichen Zustand dokumentiert und spezifische Baudetails zeichnerisch erfasst.

Im Entwurfsstudio in diesem Wintersemester wollen wir die Potentiale des Bausystems TRELEMENT weiter vertiefen und uns mit den aktuellen Herausforderungen der Erhaltung, Weiter- und Umnutzung der Bauteile der kleinen Kirche in Geretsried auseinandersetzen. Anhand Ihrer Entwürfe diskutieren wir mit Ihnen die Frage, ob mit dem vorhandenen Material etwas Besseres Neues bauen ließe? Und: welcher Wert liegt in dem Bauwerk, dass schon da ist?

In der Auseinandersetzung mit dem Bestand beginnen wir das Semester (1) mit dem Bau eines Modells der Versöhnungskirche in 1:10 sowie der gemeinsamen Erstellung eines umfassenden Bauteilkataloges. Soweit es die öffentlichen Einschränkungen und Schutzmaßnahmen in Folge der Corona Pandemie wieder zulassen, wollen wir (2) am 12.11.20 gemeinsam das Objekt besuchen. Aufbauend auf diese Vorarbeiten, die dem Verständnis des vorhandenen Bauwerks und des Bausystems TRELEMENT mit seinen konstruktiven Details und Potentialen dienen, erfolgt die Erarbeitung des Entwurfs. Dafür gibt es ein von uns vorgegebenes Regelwerk (Nutzungen, Standorte, Anzahl der Bauteile), innerhalb dessen Sie unterschiedlich kombinieren können. Grundsätzliches Ziel ist die weitgehende Wiederverwendung der vorhandenen Bauteile. Ihre ersten Entwurfsideen stellen Sie (3) in Collagen dar. Als integriertes Seminar besuchen Sie hierfür – verpflichtend für alle Projektteilnehmer – unsere Bildwerkstatt. Sie werden Ihre Entwürfe (4) bis in relevante konstruktive Details ausarbeiten, immer mit Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen des historischen Bausystems und aktueller Anforderungen. Abschließend werden wir (5) Ihre Entwürfe in Bezug auf den Bestandsbau – der Kirche von Franz Lichtblau – und Ihrem Modell mit Ihnen und eingeladenen Gästen diskutieren.

Das Entwurfsstudio wird als Hybrid-Veranstaltung angeboten.

Ort

Studio Gabelsbergerstraße 49, EG / Zoom / Moodle

Termine

Einführung: Dienstag, 03. November, 14:00 Uhr

Schlusskritik: Dienstag, 09. Februar, 14:00 Uhr

SS 2020

FREIES PROJEKT mit integriertem Seminar

Master Architektur 8 SWS I 15 ECTS

Welche Potentiale, und welche Geschichten stecken im Baubestand? Wir nähern uns den baulichen Besonderheiten, überraschenden Eigenheiten und verdeckten Mängeln bestehender Gebäude zumeist über konkrete Wünsche und Anforderungen, die seitens der Bauherrschaft an uns gestellt werden. Im Zuge dieser investigativen Beschäftigung mit dem Bestand entdecken wir erhaltenswerte Qualitäten, die wir bewerten und aufzugreifen haben, wenn wir das Bauwerk als Prozess entwerfend fortschreiben.

Im Sinne einer Machbarkeitsstudie sollen an einem frei gewählten Objekt konkrete architektonische Herausforderungen der Ergänzung, Erneuerung und Erhaltung untersucht und konstruktiv durchgeplant werden. Die Studie baut dabei auf einer detaillierten Recherche der Bau- und Transformationsgeschichte des Objekts, sowie der Dokumentation und Bewertung seines derzeitigen baulichen Zustands auf. Neue Anforderungen, bauliche Mängel und Qualitäten werden gemeinsam diskutiert und führen über den Vergleich von Varianten zu ausgearbeiteten konstruktiven Lösungen für die gestellte Aufgabe bis ins Detail.

Die Bearbeitung der Aufgabenstellung setzt neben intensiver Recherche in Literatur, Plan- und Dokumentenarchiven, den mehrtägigen Besuch des Objekts und die Dokumentation und Analyse vor Ort voraus.

Sobald es die öffentlichen Einschränkungen und Schutzmassnahmen in Folge der Corona Epidemie wieder zulassen, werden wir das jeweilige Objekt vor Ort gemeinsam oder individuell begehen.

Aufbauend auf einer Literatur- und Archivrecherche sowie der Bauanalyse und Dokumentation am Objekt, werden im integrierten Seminar Fähigkeiten der konzisen Darstellung in schriftlicher Form vermittelt, die zur Zusammenfassung und Diskussion der Projektergebnisse in einem Research Book führen.

Objekte

• Haus Groethuysen (München Nymphenburg, 1963) – Erneuerung und Terrassenumbau

• Kunstverein München – Innenraumgestaltung und Ausbau Dachstuhl

• Es können grundsätzlich auch eigene Objekte zur Bearbeitung vorgeschlagen werden

Die Semesterleistung entspricht in Umfang und Tiefe der Ausarbeitung einer detaillierten Machbarkeitsstudie für eine konkrete architektonische Herausforderung in einem erhaltenswerten Bestandsobjekt.

Die Ergebnisse (1) der Recherche und Analyse am Objekt, (2) der Bewertung der vorhanden baulichen Substanz, ihrer Veränderung in der Zeit und vorhandener architektonischen Qualitäten sowie (3) der Variantenuntersuchungen und der konstruktiven Ausarbeitung der Vorzugslösung werden in einem Research Book zusammengefasst und in einer abschließenden Präsentation zu Diskussion gestellt.

WS 2019 / 2020

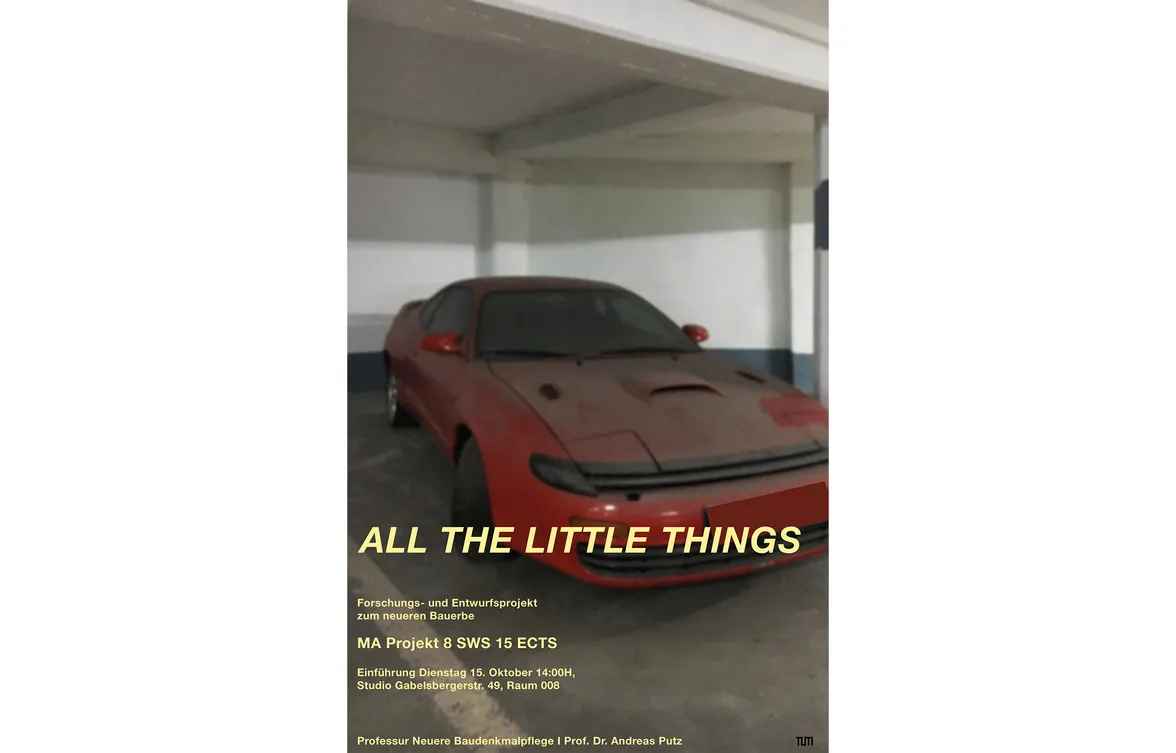

ALL THE LITTLE THINGS

MA Projekt 8 SWS 15 ECTS

Wie Forensiker arbeiten wir uns in Themengebiete zu Parkbauten der 1960er Jahre: Wirtschaftswunder, neue Lebensweisen, neue Infrastrukturen, Verkehrskollaps, Konzepte der Funktionstrennung, Neuer Brutalismus, Funktion vs. Repräsentation.

Die Bau-, Umbau- und Transformationsgeschichte des von Max Weckesser entworfenen Garagenbaus in der Baaderstraße, gleich neben dem Isartor, ist Untersuchungsgegenstand des Semesters. Während andere Parkhäuser in innerstädtischen Lagen der 1950er - 1970er Jahre längst abgerissen sind und den übrigen, wie dem Hauptbahnhof oder dem Parkhaus am Färbergraben, bald das gleiche Schicksal blüht, leistet das Isarparkhaus mit Späti-Tanke und dauerparkenden Oldtimer-Liebhabern weiterhin stoisch seinen Dienst.

Welche Lehren können aus der Geschichte von Garagenbauten für den Erhalt und die weitere Nutzbarkeit der Bauwerke dieser Jahrgänge gezogen werden? Welche Instandsetzungen sind notwendig? Welche nicht? Welche Umnutzungen sind sinnvoll? Wie ist das Phänomen Parkhaus in einer Zeit von Uber, Elektrorollern und Carsharing zu bewerten? Welche Rolle spielen die Schwellenräume des ruhenden Verkehrs für die Stadt?

Weit verstreute Archivalien und die im Umbruch stehende Zukunft des städtischen Verkehrs sind nur zwei von vielen Aspekten, die wir innerhalb des Semesters genauer untersuchen werden. Wir werden uns mit dem Bau vor Ort und vergleichbaren zeitgenössischen Parkbauten auseinandersetzen, sowie Archiv- und Literaturrecherche betreiben, die in Workshops in einer gemeinsam entwickelten Entwurfsaufgabe münden.

Die Ergebnisse der Projektarbeit sollen im dritten Heft der Zeitschrift Halten, Beiträge zum neueren Bauerbe publiziert werden. Redaktion und Lektorat werden dabei durch einen Fachverlag begleitet.

Ort

Studio Gabelsbergerstraße 49, EG

Termine

Einführung Dienstag, 15. Oktober, 14:00 Uhr

Schlusskritik 04. Februar 2020

SS 2019

4' 33'' Some Minutes of Standstill

60 plus. U-Bahn- und Verkehrsbauten ICOMOS.DE Studierendenwettbewerb 2019

MA Projekt 8 SWS 15 ECTS

4 Minuten, 33 Sekunden, solange dauert das gleichnamige Stück des Komponisten John Cage von 1952. Es besteht aus Pausen, die in drei Sätze gegliedert sind. Musik ist nicht zu hören, stattdessen die Geräusche der Umgebung, in denen die Aufführung stattfindet. Ungefähr die gleiche Zeit, einige Minuten, verbringen wir wartend in U-Bahnstationen. Dann fährt die Bahn ein, steht kurz still, fährt weiter. Bauten des Verkehrs, Orte des Stillstands, die Pausen im Alltag markieren. Diese Zeit aber bietet die Gelegenheit, innezuhalten und die Umgebung wahrzunehmen, in der wir uns befinden.

Die U-Bahnstationen Münchens sind ein Erbe der Zeit nach 1960. Als historische Zeugnisse dieser Epoche aber können sie kaum noch dienen. Vielmehr zeigen sich in ihnen die Spuren von Geschichten, von ständiger baulicher Anpassung und Veränderung. Tagtäglich bewegen wir uns durch Baustellen, die in dem Moment, in welchem wir sie benutzen, nur pausieren.

Den Bedingungen und Folgen des baulichen Umgangs mit dem Baubestand der Infrastrukturen wollen wir im Projekt nachgehen, ebenso wie dem Rhythmus von Stillstand und Veränderung, der diese Orte bestimmt. Das Projekt orientiert sich an der Auslobung des ICOMOS.DE Studierendenwettbewerbs 2019 60plus. U-Bahn- und Verkehrsbauten, dessen Zielstellung ein wenig hinterfragt werden soll. Nicht die Entdeckung möglicher Denkmalobjekte und deren kulturhistorischer Bedeutung steht im Vordergrund unserer Auseinandersetzung, sondern die baulich-konstruktiven, rechtlichen und funktionalen Möglichkeiten der Erhaltung von Infrastrukturbauten. Uns interessiert die U-Bahnstation als Baustelle, die Realität ihrer kontinuierlichen baulichen Anpassung. Die Pause, die unsere Auseinandersetzung markiert, soll einen Raum erschließen, der offen ist für andere, neue Möglichkeiten. Im Umgang mit dem Bestand liegt sowohl eine investigative Herausforderung als auch gestalterisches Potential.

Entsprechend der Auslobung des Wettbewerbs sollen Lösungsansätze zur langfristigen Erhaltung und sinnvollen Nutzung von U-Bahnstationen erarbeitet werden. Die Ergebnisse der Recherche und Analyse werden auf einem Plakat (DIN A1 Hochformat) entsprechend den Auslobungsbedingungen des Wettbewerbs zusammengefasst. Zusammen mit dem darauf aufbauenden konstruktiven Entwurf bilden sie einen Beitrag (Fotodokumentation, Pläne, Terminpläne, Text zu Bau- und Umbaugeschichte) für die 3. Ausgabe der Zeitschrift halten, Beiträge zum neueren Bauerbe.

Ort

Studio Gabelsbergerstraße 49, EG

Termine

Einführung: Dienstag, 30. April, 10 Uhr

Schlusskritik: Dienstag, 23. Juli

Endabgabe: Dienstag, 6. August

WS 2018/19

The Adventure of the Empty House

MA Projekt mit integriertem Seminar, 12 + 3 ECTS

Gegenstand der investigativen Auseinandersetzung in diesem Semester sind Verwaltungsbauten der 1960er Jahre. Besonders interessieren uns das ehemals denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude der Osram AG, sowie das nicht unter Schutz stehende Verwaltungsgebäude der Deckel Maschinenfabrik in München, beide nach Plänen von Walther Henn. Während das eine Objekt 2018 abgerissen wurde, steht bei dem anderen Objekt eine Instandsetzung an. Wir werden uns mit dem Bau vor Ort bzw. den geretteten fragmentarischen Asservaten intensiv auseinandersetzen, sowie Archiv- und Literaturrecherche betreiben. Welche Lehren können aus der widersprechenden Geschichte beider Bauwerke für den Erhalt von Verwaltungsgebäuden dieser Epoche gezogen werden? Die Ergebnisse des Projekts sollen im zweiten Heft der Zeitschrift halten, Beiträge zum neueren Bauerbe publiziert werden.

SS 2018

Into the open

MA Projekt mit integriertem Seminar, 12 + 3 ECTS

In diesem Semester werden wir uns mit Terrassenhäusern in München beschäftigen. Es gilt, aufbauend auf einer intensiven Beschäftigung mit den Objekten vor Ort, Recherchen in Archiven und in der zeitgenössischen Literatur konkrete Herausforderungen der Erhaltung zu identifizieren, frühe Eingriffe zu bewerten und eigene konstruktive Lösungen für diese Probleme zu formulieren. Im Projekt soll gleichzeitig das erste Heftes der Zeitschrift zur Neueren Baudenkmalpflege der Professur – halten, Beiträge zum neueren Bauerbe –, gemeinsam erarbeitet werden, in welches die Ergebnisse der Forschungsarbeiten unmittelbar fliessen werden. In Hinblick auf die Publikation ergeben sich Möglichkeiten der individuellen Vertiefung auf Fragen der Baugeschichte, Bautechnik, Materialien, Nutzungsgeschichte, Bauprozesse, Gestaltung und/oder Denkmalpflegetheorie.

Foto: Carina Thomas